「ジャン=フランソワ・ミレー」の版間の差分

m 仮リンク -1 |

|||

| (4人の利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 芸術家 |

{{Infobox 芸術家 |

||

| |

| 称号 = |

||

| 名前 = ジャン=フランソワ・ミレー<br/>{{Lang|fr|Jean-François Millet}} |

|||

| イニシャル = |

|||

| image = Jean-FrancoisMillet(Nadar).jpg |

|||

| 画像 = Jean-FrancoisMillet(Nadar).jpg |

|||

| imagesize = |

|||

| |

| 画像サイズ = 250px |

||

| 画像テキスト = |

|||

| caption = [[ナダール]]による肖像写真(1856年-1858年頃) |

|||

| 画像説明文 = [[ナダール]]による肖像写真(1856年-1858年頃) |

|||

| birthname = |

|||

| 現地語名 = |

|||

| birthdate = {{birth date|1814|10|4}} |

|||

| 現地言語 = fr |

|||

| location = {{FRA1814}} [[マンシュ県]]グリュシー |

|||

| 本名 = |

|||

| deathdate = {{death date and age|1875|1|20|1814|10|4}} |

|||

| 誕生日 = {{birth date|1814|10|4}} |

|||

| deathplace = {{FRA1870}} [[セーヌ=エ=マルヌ県]][[バルビゾン]] |

|||

| 出生地 = {{FRA1814}} [[マンシュ県]]グリュシー |

|||

| nationality = {{FRA}} |

|||

| 死没年月日 = {{death date and age|1875|1|20|1814|10|4}} |

|||

| field = [[画家]] |

|||

| 死没地 = {{FRA1870}} [[セーヌ=エ=マルヌ県]][[バルビゾン]] |

|||

| training = |

|||

| 墓地 = {{FRA}} [[セーヌ=エ=マルヌ県]][[シャイイ=アン=ビエール]]墓地<ref>{{Cite web |url=https://www.findagrave.com/memorial/7139 |title=Jean Francois Millet |publisher=Find a Grave |accessdate=2018-01-12}}</ref> |

|||

| movement = [[バルビゾン派]] |

|||

| 墓地座標 = {{Coord|48|28|16.76|N|2|36|29.03|E|type:landmark|display=inline}} |

|||

| works = 『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』、『種まく人』、「晩鐘」 |

|||

| |

| 国籍 = {{FRA}} |

||

| |

| 教育 = |

||

| 出身校 = [[エコール・デ・ボザール]] |

|||

| influenced = |

|||

| |

| 芸術分野 = [[絵画]] |

||

| 代表作 = 『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』、『種まく人』、『[[晩鐘 (絵画)|晩鐘]]』 |

|||

| elected = |

|||

| 流派 = [[写実主義]](レアリスム) |

|||

| website = |

|||

| 運動・動向 = [[バルビゾン派]] |

|||

| 配偶者 = |

|||

| 受賞 = [[レジオンドヌール勲章]](1868年) |

|||

| 会員選出組織 = |

|||

| patrons = [[アルフレッド・サンシエ]] |

|||

| メモリアル = |

|||

| 被影響芸術家 = [[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー|コロー]] |

|||

| 与影響芸術家 = [[印象派]]、[[フィンセント・ファン・ゴッホ|ファン・ゴッホ]]、[[サルバドール・ダリ|ダリ]]<ref>[[#安井|安井 (2014: 74-75)]]。</ref> |

|||

| ウェブサイト = |

|||

}} |

}} |

||

'''ジャン=フランソワ・ミレー'''({{Lang|fr|Jean-François Millet}}<ref name=FORVO>[http://ja.forvo.com/word/jean-fran%C3%A7ois_millet#fr "FORVO"での発音例]</ref><ref group="注釈">Milletはパリの発音では「ミエ」となるが、ミレーの出身地ノルマンディーの発音では「ミレー」となる([[#井出|井出 (2014: 141)]])。</ref>、[[1814年]][[10月4日]] - [[1875年]][[1月20日]])は、[[19世紀]]の[[フランス]]の[[画家]]。[[バルビゾン派]]の代表的画家の1人とされ、特に農民画で知られる。 |

|||

[[ファイル:Jean-François Millet (II) 001.jpg|thumb|right|200px|『晩鐘』1857年 - 1859年、[[オルセー美術館]]]] |

|||

[[ファイル:Jean-François Millet (II) 002.jpg|thumb|right|200px|『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』1857年、オルセー美術館]] |

|||

[[ファイル:Jean-François Millet (II) 007.jpg|thumb|right|200px|『[[羊飼いの少女]]』1864年、オルセー美術館]] |

|||

'''ジャン=フランソワ・ミレー'''({{Lang|fr|Jean-François Millet}}<ref name=FORVO>[http://ja.forvo.com/word/jean-fran%C3%A7ois_millet#fr "FORVO"での発音例]</ref>、[[1814年]][[10月4日]] - [[1875年]][[1月20日]])は、[[19世紀]]の[[フランス]]の[[画家]]。 |

|||

== |

== 概要 == |

||

ミレーは、ノルマンディー地方のグリュシーで、農家に生まれた。長男として跡継ぎになることが期待されていたが、18歳の頃から、シェルブールの画家のところで絵の修業を始めた(→''[[#少年時代|少年時代]]'')。教師から才能を見出され、奨学金を得て、[[1837年]]から[[パリ]]の[[エコール・デ・ボザール]](国立美術学校)に行き、歴史画家[[ポール・ドラローシュ]]の下で学んだ。しかし、[[1839年]]、[[ローマ賞]]に落選すると、学校を去った(→''[[#エコール・デ・ボザール|エコール・デ・ボザール]]'')。[[1840年]]に肖像画で[[サロン・ド・パリ]]に初入選し、シェルブールで肖像画の注文を次々受けて制作した。最初の妻ポーリーヌと結婚し、共にパリに移ったが、[[1844年]]、ポーリーヌを亡くした(→''[[#肖像画家としての活動|肖像画家としての活動]]'')。いったんパリから帰省するが、実家の反対を押し切って交際を始めたカトリーヌとともに、[[1845年]]、再びパリに出て、肖像画や女性の裸体画を制作して生活した。この頃、後の[[バルビゾン派]]の同志となる[[テオドール・ルソー]]や[[コンスタン・トロワイヨン]]、支援者となる[[アルフレッド・サンシエ]]と出会った。[[1847年]]のサロンに神話画を入選させた(→''[[#再度のパリ行き|再度のパリ行き]]'')。[[1848年]]、2月革命によって共和派が実権を握ると、美術界の民主化が進み、ミレーは政治的支援者を得た。この年のサロンに出品した農民画『箕をふるう人』が好評を博し、ミレーは政府注文を受けることになった(→''[[#1848年サロンでの成功|1848年サロンでの成功]]'')。 |

|||

[[パリ]]の南方約60kmのところにある、[[フォンテーヌブロー]]の森のはずれの[[バルビゾン]]村に定住し、風景や農民の風俗を描いた画家たちが「[[バルビゾン派]]」と称されているが、ミレーのほか、[[テオドール・ルソー]]、ディアズ、[[コンスタン・トロワイヨン|トロワイヨン]]などが代表的な画家とされる([[カミーユ・コロー]]も先駆者に数えられる)。ミレーのおかげで忘れられてきた[[ヨハネス・フェルメール]]の作品も評価された。 |

|||

[[1849年]]、パリでコレラが大流行したことや、ミレーの政治的支援者が失脚したことから、ミレーは、[[バルビゾン]]に移住し、先に滞在していたルソーらの仲間入りをした。[[1851年]]のサロンに『種まく人』を提出して入選したが、これが農民の悲惨な生活を訴える政治的なメッセージと受け取られ、左右両派の激しい論争の的となった(→''[[#バルビゾン移住|バルビゾン移住]]'')。第二帝政の時代となった1850年代には、農民画を中心にサロンへの応募を続け、その中には高評価を得るものもあったが、酷評される作品もあった。[[1857年]]のサロンに『落穂拾い』を出品し、これもまた政治的な議論を巻き起こした(→''[[#第二帝政前期(1850年代)|第二帝政前期(1850年代)]]'')。1860年代も好評と不評の波を経験したが、[[1864年]]のサロンに出品した『羊飼いの少女』が絶賛され、これを機にミレーの評価は一気に高まった。[[1865年]]以降、コレクターから[[パステル画]]の注文を大量に受け、特に数多くの風景画を明るい色彩のパステルで描くようになり、新しい境地が生まれた。[[1867年]]の[[パリ万国博覧会 (1867年)|パリ万国博覧会]]では、一室を与えられて9点の代表作を展示し、巨匠としての名声を確立した(→''[[#第二帝政後期(1860年代)|第二帝政後期(1860年代)]]'')。 |

|||

バルビゾン派の中でも、大地とともに生きる農民の姿を崇高な宗教的感情を込めて描いたミレーの作品は早くから日本に紹介され、農業国である日本の風土と相まって特に親しまれた。 |

|||

1860年代末からは体調悪化に悩まされながら、「四季」連作などに取り組んだ。[[1870年]]の[[普仏戦争]]と[[1871年]]の[[パリ・コミューン]]でシェルブールに疎開したことなどで、「四季」連作の制作は中断を余儀なくされたが、亡くなった親友ルソーへの鎮魂の意味を込めたと言われる名作『春』を完成させている。[[1874年]]頃から急速に健康状態が悪化し、[[1875年]]に亡くなった(→''[[#晩年|晩年]]'')。 |

|||

ミレーの代表作のひとつである『[[種まく人]]』が[[岩波書店]]のシンボルマークとして採用されたのは1933年(昭和8年)のことであった。[[1977年]](昭和52年)、その『種まく人』が[[サザビーズ]]のオークションで競り落とされ、日本に請来された時は大いに話題になった。 |

|||

ミレーの作品は、生前から徐々に市場での評価が高まった。ミレーが1860年に1000フランで売却した『[[晩鐘 (絵画)|晩鐘]]』は、死後の[[1889年]]に55万3000フランで落札されるに至った。20世紀後半には、印象派・ポスト印象派の画家には及ばないが、ニューヨーク・[[サザビーズ]]のオークションで数十万ドルという高値で取引されるようになった(→''[[#市場での評価|市場での評価]]'')。他方、サンシエの伝記やそれに基づく[[ロマン・ロラン]]によるミレー偉人伝を基に、清貧の農民画家という脚色された「ミレー神話」が語られるようになり、[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]もサンシエの伝記を読んで影響を受けた1人である(→''[[#ミレー神話の流布|ミレー神話の流布]]'')。特に、ミレー作品に[[プロテスタンティズム]]に通じるものを感じ取ったアメリカ人や、偉人伝に影響された日本人の間では、フランス以上にミレー熱が高まった(→''[[#アメリカ|アメリカ]]''、''[[#日本|日本]]'')。 |

|||

[[1814年]]、[[ノルマンディー]]地方[[マンシュ県]]の海辺にあるグリュシーという小さな村に生まれた。8人兄弟の長男で、父は農民であり村の教会の合唱指揮者でもあった。[[大原美術館]]にあるパステル画『グレヴィルの断崖』は、晩年の[[1871年]]頃の制作ではあるが、故郷の海岸の風景を描いたものである。19歳の時、グリュシーから十数km離れた[[シェルブール=オクトヴィル|シェルブール]]の街で絵の修業を始め、22歳の[[1837年]]にパリへ出て、当時のアカデミスムの巨匠であったポール・ドラローシュ(1797年 - 1856年)に師事する。デッサンや模写のほか、聖書や神話など画題となる古典文学にも学ぶ。26歳の時、肖像画が[[サロン・ド・パリ|サロン(官展)]]に初入選する。奨学金が停止されていたため生活は貧しく、肖像画や裸体画を描いていた。この頃の画風はマニエル・フルーリ(華やかな手法)と評されており、繊細で柔らかなタッチと明るい色彩が特徴で、神話画などを多く手がけている。 |

|||

ミレーの油彩画は約400点、パステル画は約200点と言われている(→''[[#カタログ|カタログ]]'')。風俗画や風景画は、19世紀半ばのフランス絵画を支配していた[[アカデミズム絵画]]では低い評価しか与えられていなかったが、ミレーは、[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー|コロー]]や他のバルビゾン派の画家とともに、都市を出て、田園に取材した作品を多く制作した。特に、ミレーは、風景画を好んだ他の画家よりも、働く農民の生活への関心が強く、農民画を多く制作している。都会人の満足するような田園風景を描くのではなく、農民の生活に向き合って真摯に観察したところにミレーの独自性がある。もっとも、晩年に向かうにつれて、風景画への関心も強まっている(→''[[#時代背景、画風|時代背景、画風]]'')。ミレーの作品の影響を最も強く受けたのはファン・ゴッホであるが、そのほかにも印象派や20世紀の画家がミレーを高く評価し、一定の影響を受けている(→''[[#影響|影響]]'')。 |

|||

[[1841年]]、シェルブールで[[仕立屋]]の娘ポーリーヌ=ヴィルジニー・オノと結婚し、パリに住むが、彼女は3年後の[[1844年]]に[[結核#肺結核|肺結核]]により病死する。[[1846年]]には同棲中だったカトリーヌ・ルメートルという小間使いの女性との間に第1子が誕生する。このカトリーヌと正式に結婚するのはかなり後の[[1853年]]のことであるが、それ以前の[[1849年]]、パリにおける[[コレラ]]流行を避けて、ミレーはバルビゾンへ移住し、以後同地で制作を続けた。この頃には[[フランス第二共和政|共和国政府]]からの依頼もあり、経済的にも安定する。農民画に専念し、『種まく人』をサロンへ出品するのは翌[[1850年]]のことである。ミレーの代表作に数えられる『晩鐘』『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』などの代表的農民画は、バルビゾン移住後の作品である。 |

|||

== 生涯 == |

|||

また、ミレーは19世紀に広まった月暦画以来の伝統を持つ「四季」の主題の連作にも取り組み、[[ウジェーヌ・ドラクロワ|ドラクロワ]]やその弟子アンドリウとも交流している。 |

|||

=== 少年時代 === |

|||

{| border="0" align="right" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; background: #f9f9f9; border: 0px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 090%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[ファイル:France map Lambert-93 with rivers and regions-blank.svg|300px|center|フランスの地図]] |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 国 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:120px;top:130px">'''{{LinkColor|grey|フランス}}'''</div> |

|||

<div style="position: absolute;font-size:80%;left:045px;top:010px">'''{{LinkColor|grey|イギリス}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:160px;top:0px">'''{{LinkColor|grey|オランダ}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:013px;top:020px">'''{{LinkColor|grey|ドイツ}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:160px;top:020px">'''{{LinkColor|grey|ベルギー}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:230px;top:115px">'''{{LinkColor|grey|スイス}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:250px;top:160px">'''{{LinkColor|grey|イタリア}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:015px;top:220px">'''{{LinkColor|grey|スペイン}}'''</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 都市 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:137px;top:68px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[パリ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:230px;top:45px">グレヴィル[[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:70px;top:48px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[シェルブール=オクトヴィル|シェルブール]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:142px;top:80px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[バルビゾン]]'''</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 海 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:190px;top:250px">''[[地中海]]''</div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

ジャン=フランソワ・ミレーは、1814年、フランス・[[ノルマンディー地域圏]][[マンシュ県]]のグレヴィル村(現在[[ラ・アーグ]]に吸収)グリュシー地区に生まれた。[[コタンタン半島]]の突端にある村である。ミレーの家は、農家だが、母エーメ=アンリエット=アデライド・アンリは、[[フランス革命]]後に没落したアーグ地方の領主の家系である。父ジャン=ルイ=ニコラ・ミラーは、神父、科学者、農学者を輩出した家系である。父は、農作業の傍ら、グレヴィルの教会の合唱指揮者を務めたり、絵を描いたりすることもあった。ミレーが幼い頃は、祖母ルイーズ・ジュムランが面倒をみてくれた<ref>[[#井出|井出 (2014: 64-66)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Maisonmillet.jpg|thumb|left|150px|ミレーの生家]] |

|||

== 2つの『種まく人』 == |

|||

ミレーは、9人きょうだいの長男であり(うち妹1人は早世)、農家の後継ぎとして期待されていた。7歳になる前に学校に入り、12歳頃から[[ラテン語]]を学んだが、やがて家の農作業を手伝うようになった<ref>[[#井出|井出 (2014: 67)]]、[[#安井|安井 (2014: 6)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Jean-François Millet (II) 013.jpg|thumb|right|200px|『種まく人』1850年 ボストン美術館]] |

|||

ミレーの代表作のひとつである『種まく人』は、晩夏に[[麦]]の種をまく農民にミレーがインスピレーションを受け、「[[ヨハネによる福音書|ヨハネ伝]]」12章24節でキリストが自分を「麦(信仰)の種」、神を信仰という「種」をまく人に喩えた話を絵画化したものである{{要出典|date=2011年11月}}。 |

|||

[[アルフレッド・サンシエ]]の伝記によれば、ミレーは、農作業の傍ら、写生をし、[[1832年]]、ミレーが18歳の頃、腰の曲がった老人の歩くポーズを描いた木炭の素描に両親が感激し、[[シェルブール=オクトヴィル|シェルブール]]の画家ムシェルの画塾に連れて行ったという<ref>[[#井出|井出 (2014: 68)]]。</ref>。[[1835年]]11月、父が死去したため、ミレーは家業を継ぐため実家に戻ったが、祖母の強い勧めで再びシェルブールに出て、[[アントワーヌ=ジャン・グロ]]の弟子{{仮リンク|テオフィル・ラングロワ・ド・シェヴルヴィル|fr|Théophile Langlois de Chèvreville}}という画家の下で修業を続けた<ref>[[#安井|安井 (2014: 7)]]。</ref>。この頃、シェルブールでは、地元の美術愛好家トマ・アンリがコレクションを基に{{仮リンク|トマ=アンリ美術館|en|Musée Thomas-Henry}}を開館したばかりであり、ミレーはこの美術館に通った。ミレーは、[[アントニス・モル]]の『キリストの埋葬』、イタリア・[[バロック]]の画家{{仮リンク|バルトロメオ・スケドーニ|en|Bartolomeo Schedoni}}の『聖バルトロメオの殉教』、18世紀フランスのアカデミー派{{仮リンク|シャルル=アンドレ・ヴァン・ロー|en|Charles-André van Loo}}の『憂鬱質』などの作品を模写している<ref>[[#井出|井出 (2014: 70-71)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、画面のサイズから構図までほとんど同じと言ってよい『種まく人』の絵を2枚描いた。2枚の『種まく人』のうち1枚は[[ボストン美術館]]にあり、もう1枚は[[山梨県]][[甲府市]]の[[山梨県立美術館]]に所蔵されている。どちらも模写ではなく本物である。今日までに複数回、2枚並べて展示され公開されたことがある{{要出典|date=2011年11月}}。 |

|||

=== パリ === |

|||

ボストンの絵は、ウィリアム・モリス・ハント(1824年 - 1879年)から日本美術の収集家としても知られる[[クインシー・A・ショー]]の旧蔵で、[[1917年]]にボストン美術館に入っている{{要出典|date=2011年11月}}。 |

|||

==== エコール・デ・ボザール ==== |

|||

ラングロワは、ミレーの才能を見出し、パリの[[エコール・デ・ボザール]](国立美術学校)に進学するよう推薦した。シェルブール市議会で年400フランの奨学金が認められ、マンシュ県議会でも年600フランの奨学金が認められ、[[1837年]]1月からパリで学ぶこととなった<ref>[[#井出|井出 (2014: 73)]]、[[#安井|安井 (2014: 7)]]。</ref>。父を亡くしたミレーの家で、成人した男子はミレーしかいなかったが、祖母や母は、家の財産を犠牲にする覚悟で、彼をパリに送り出した<ref>[[#井出|井出 (2014: 73)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、エコール・デ・ボザールで、高名な歴史画家[[ポール・ドラローシュ]]のアトリエに入って学んだ。しかし、ドラローシュのアカデミックな授業には違和感を感じてあまり出席しなかった。パリの不潔な安宿や町並みにもなじめなかった<ref>[[#井出|井出 (2014: 74-76)]]。</ref>。[[ルーヴル美術館]]には熱心に通い、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]、[[フラ・アンジェリコ]]、[[ティツィアーノ・ヴェチェッリオ|ティツィアーノ]]、[[ジョルジョーネ]]、[[ニコラ・プッサン]]などに魅了されたと後に語っている。逆に[[フランソワ・ブーシェ|ブーシェ]]や[[アントワーヌ・ヴァトー|ヴァトー]]といった[[ロココ]]の画家は、模写をしているが、ミレーの好みではなかったという<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 72-78)]]。</ref>。 |

|||

一方、山梨県立博物館所蔵の絵は、ミレーの伝記作家でもあった内務省の役人[[アルフレッド・サンシエ]]から、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の鉄道王[[ウィリアム・ヘンリー・ヴァンダービルト|W.H.ヴァンダービルト]]に移り、[[フィラデルフィア]]の[[プロビデント・ナショナル銀行]]の所蔵を経て、1977年、日本へもたらされたものである{{要出典|date=2011年11月}}。 |

|||

[[1839年]]、画家としての登竜門である[[ローマ賞]]に応募したが、落選し、その後間もなくエコール・デ・ボザールを去った。[[サロン・ド・パリ]]に『聖母を教育する聖アンナ』を応募するが、落選した。12月には奨学金を打ち切られた<ref>[[#井出|井出 (2014: 76)]]、[[#安井|安井 (2014: 7)]]。</ref>。 |

|||

1850年のサロンに出品されたのがどちらの『種まく人』であったのかについては議論がある。1978年に開館した山梨県立美術館の学芸員(当時)である井出洋一郎による[[X線]]調査では、山梨作品の下層に下絵が認められ、1985年に開催されたミレー展に際したシンポジウムにおいて、山梨作品はボストン作品より後に製作された可能性を指摘し<ref>[[#井出|井出 (2014: 49)]]。</ref>、サンシエや美術史家モロー・ネラトンの伝記にサロン出展作は2番目の製作であると記されていることから、山梨作品がサロン出展作であると推測している。一方、ボストン側は様式比較などから山梨版が2番目の作品としても、ボストン版の方がサロン展の出品作にふさわしいと主張している<ref>[[#井出|井出 (2014: 49-54)]]。</ref> |

|||

<gallery> |

|||

ミレーの農民画は同時代や後世の画家に影響を与え、[[模写]]されているが、特に[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]は評伝を通じてミレーに親しみ、自分の作品のなかでもミレーのモチーフや構図をそのまま取り入れている。ゴッホの『種をまく人』(1881年、[[ゴッホ美術館]])はミレーの作品を正確に[[フィンセント・ファン・ゴッホの模写作品|模写]]しつつ、ミレーとは異なる明るい色彩が加味された作品となっている。 |

|||

ファイル:The Nun's Parrot, Jean-François Millet.jpg|『尼僧のオウム(ヴェル・ヴェル)』1839-40年。油彩、キャンバス、32.5 × 40 cm。私蔵<ref>{{Cite web |url=https://www.wikiart.org/en/jean-francois-millet/the-nun-s-parrot-1840 |title=The Nun's Parrot |publisher=Wikiart.org |accessdate=2018-01-19}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

==== 肖像画家としての活動 ==== |

|||

『種まく人』の構図は、[[岩波書店]]のマークにも使用されている。 |

|||

ミレーは、[[1840年]]のサロンに2点の肖像画を提出し、このうち、親友マロルの父親を描いた『ルフラン氏の肖像』が初入選を果たした。これを機に、パリを去ってシェルブールに戻った。[[1841年]]11月、洋服仕立屋の娘ポーリーヌ=ヴィルジニー・オノと結婚した<ref>[[#井出|井出 (2014: 77-78)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、シェルブールの社交界で肖像画家としての名声を得、次々に肖像画の注文を受けた。1840年から1843年にかけて、50点以上の肖像画を制作し、そのほとんどが油彩である。その中で、シェルブール市議会から、亡くなったばかりの前市長ジャヴァン氏の肖像画の注文を受けたが、ミレーは故人を知らず、若い時の不出来な肖像画しか与えられない状態で制作せざるを得なかった。出来上がりは不評で、市議会が300フランの報酬を100フランに値切ったため、ミレーは落胆し、市議会に肖像画を寄贈してしまった<ref>[[#井出|井出 (2014: 79)]]。</ref>。 |

|||

== エピソード == |

|||

ある日ミレーがパリを散歩をしていると、美術商の店先に掛けてある彼が売った裸体画を、2人の男が眺めているのに出くわした。 |

|||

''「この絵は誰が書いたんだい?」'' |

|||

''「ミレーって男さ」'' |

|||

''「ミレー? どんな絵描きだい?」'' |

|||

''「いつも女の裸ばっかり描いていて、それしか能のないやつさ」'' |

|||

2人の男はそう会話して立ち去っていった。それを聞いていた彼は愕然とした。金のために仕方なくとはいえども、裸体画ばかり描いているせいで、世間に低級な好みを狙っている画家であると評価されているのだと悟ったのである。それ以後、彼は一切裸体画は書かない、と心に決めたという<ref>[[山本有三]]『心に太陽を持て ミレーの発奮』より</ref><ref>The Great Artist No.99 Jean-François Millet P.7</ref>。 |

|||

[[1842年]]、妻ポーリーヌとともにパリに移った。1842年、[[1843年]]のサロンに応募したが、落選した<ref>[[#安井|安井 (2014: 10-11)]]。</ref>。しかし、ポーリーヌは、不健康な都会生活や貧しさから[[結核]]にかかり、[[1844年]]4月21日、亡くなってしまった<ref>[[#井出|井出 (2014: 82)]]。</ref>。この年のサロンには2点が入選したが、妻の死に落胆したミレーは、パリを去った<ref>[[#安井|安井 (2014: 10)]]。</ref>。 |

|||

== 代表作 == |

|||

<gallery> |

|||

{{commons&cat|Jean-François Millet (II)}} |

|||

ファイル:Javain, Millet.jpg|『ジャヴァン氏の肖像』1841年。トマ=アンリ美術館。 |

|||

*[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]](1857年、[[オルセー美術館]]) |

|||

ファイル:Jean-François Millet - Louise-Antoinette Feuardent - Google Art Project.jpg|『ルイーズ=アントワネット・ファルダンの肖像』1841年。油彩、キャンバス、73.3 × 60 cm。[[J・ポール・ゲティ美術館|ゲティ・センター]]<ref>{{Cite web |url=http://www.getty.edu/art/collection/objects/901/jean-francois-millet-portrait-of-louise-antoinette-feuardent-french-1841/ |title=Portrait of Louise-Antoinette Feuardent |publisher=The J. Paul Getty Trust |accessdate=2018-01-13}}</ref>。 |

|||

*種まく人(1850年、ボストン美術館・山梨県立美術館) |

|||

ファイル:Jean-François Millet-Autoportrait.jpg|『自画像』1841年。トマ=アンリ美術館。 |

|||

*晩鐘(1857年 - 1859年 オルセー美術館) |

|||

ファイル:Jean-François Millet, Pauline Ono.jpg|『部屋着姿のポーリーヌ・オノの肖像』1843-44年。油彩、キャンバス、100 × 80 cm。トマ=アンリ美術館。 |

|||

*春(オルセー美術館) |

|||

</gallery> |

|||

*春(ダフニスとクロエ)(1865年、[[国立西洋美術館]]) |

|||

*古い塀(1862年頃、山梨県立美術館<ref name="yamanashi">{{cite web|url = http://sankei.jp.msn.com/life/news/120205/art12020518010004-n1.htm|title = 幻のミレー作品「古い塀」“ミレー美術館”で日本初公開|publisher = [[MSN産経ニュース]]|date=2012-02-05|accessdate = 2012-02-05}}</ref>) |

|||

==== 再度のパリ行き ==== |

|||

: 存在が確認されながらもアメリカの美術愛好家が代々個人所有しており「幻のミレー作品」と呼ばれていたが、[[山梨県]]が1億8732万円で購入し、[[2012年]][[1月25日]]から一般公開されている<ref name="yamanashi" />。 |

|||

ミレーは、帰省するが、シェルブールで家政婦をしていたカトリーヌ・ルメール(当時18歳)と交際を始めた。しかし、カトリーヌの実家はブルターニュ地方ロリアンの貧農であったこともあり、ミレーの祖母や母はカトリーヌとの交際に大反対であった。ミレーは、この頃、シェルブール市立大学の美術教授に招聘されていたが、実家に近い地方大学を避け、再びパリに出ることにした。パリ行きの資金を実家に頼れなかったため、[[ル・アーヴル]]で個展を開いて絵を売ったり、肖像画の注文を受けたりして、1年間で900フランをためた。この時期には、パステル調の色彩を使った[[ロココ]]風の絵画を制作しており、「華やかな手法(マニエール・フルーリ)」の時代と呼ばれる<ref>[[#井出|井出 (2014: 82-84)]]。</ref>。 |

|||

*羊の毛を刈る女(1860年頃、[[ギャルリ・ミレー]]〔[[富山市]]〕) |

|||

こうして、[[1845年]]末、カトリーヌとともにパリに到着し、[[1846年]]初め、{{仮リンク|ロシュシュアール通り|en|Boulevard de Rochechouart}}に住居を定めた<ref>[[#安井|安井 (2014: 11)]]。</ref>。7月には、第1子となる長女マリーが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 11)]]。</ref>。当時のロシュシュアール通りは、若い画家、彫刻家、作曲家、演劇人たちが安い家賃を求めて集まっていた。ミレーは、この街で、{{仮リンク|シャルル・ジャック|en|Charles Jacque}}、{{仮リンク|ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ|en|Narcisse Virgilio Díaz}}、[[テオドール・ルソー]]、[[コンスタン・トロワイヨン]]といった後のバルビゾン派の同志と出会った。また、後の支援者かつ伝記作家となる[[アルフレッド・サンシエ]]とも出会った<ref>[[#井出|井出 (2014: 85-86)]]。</ref>。 |

|||

この時期のミレーは、女性の裸体画を多く制作して収入源とした。サンシエの伝記では、次のようなエピソードが紹介されている。ミレーは、ある晩、画廊の前で彼の『浴女たち』を眺めている2人の若者を目撃した。若者の1人が「この絵の画家を知っているか」と聞くと、「うん、裸の女しか描かないミレーという画家だ」と答えた。その会話を聞いたミレーは、生活は苦しくなるだろうが、二度と裸体画を描くまい、自由に心に思うものだけを描こうと決意し、田園をテーマとした作品に向かった、という<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 144)]]。</ref>。ただ、これに対しては、当時のサロンでは女性の裸体を描いた歴史画が多いことから、裸体画にもサロンで認められるための肯定的な意味があるという指摘がある<ref>[[#井出|井出 (2014: 86-87)]]。</ref>。 |

|||

[[1847年]]のサロンに、『樹から降ろされるエディプス』を提出し、入選した。赤子の時に捨てられた[[エディプス]](オイディプース)が羊飼いの夫婦によって発見される[[ギリシア神話]]の場面を描いた作品である<ref>[[#井出|井出 (2014: 88)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Femme nue couchée, Jean-François Millet.jpg|『横たわる裸婦』1844-45年。油彩、キャンバス、33 × 41 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=00331&cHash=ff186a6bb4 |title=Femme nue couchée |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2018-01-26}}</ref>。 |

|||

ファイル:Oedipus-taken-down-from-the-tree-1847.jpg|『樹から降ろされるエディプス』1847年。油彩、キャンバス、135.9 × 77.5 cm。[[カナダ国立美術館]]<ref>{{Cite web |url=https://www.gallery.ca/collection/artwork/oedipus-taken-down-from-the-tree-0 |title=Oedipus Taken Down from the Tree |publisher=National Gallery of Canada |accessdate=2017-12-30}}</ref>。1847年サロン入選。 |

|||

</gallery> |

|||

==== 1848年サロンでの成功 ==== |

|||

[[1848年]]2月、[[ルイ・フィリップ]]国王の[[7月王政]]が[[1848年のフランス革命]](2月革命)で打倒され、共和派が実権を握った([[フランス第二共和政]])。シャルル・ジャックの友人であった共和主義者{{仮リンク|フィリップ=オーギュスト・ジャンロン|en|Philippe-Auguste Jeanron}}が国立美術館総局長に就任し、その影響力で、内務省から、シャルル・ジャックや、テオドール・ルソー、ミレーへの作品の注文がされるようになった<ref>[[#安井|安井 (2014: 16)]]。</ref>。 |

|||

1848年3月から開かれたサロンは、民主化の結果として、無審査で、全応募作品が入選となった<ref>[[#歴史7|尾関・陳岡・三浦 (2017: 288)]]。</ref>。ミレーは、この年のサロンに、『箕をふるう人』と『バビロン捕囚』を提出した。このうち、『バビロン捕囚』は、[[ニコラ・プッサン]]の手法にならった本格的な歴史画であったが、批評家の評判が悪かった<ref>[[#井出|井出 (2014: 89)]]。</ref>。他方、『箕をふるう人』は、ミレーの農民画の出発点といえる作品であり、サロンでも好評を得た。批評家[[テオフィル・ゴーティエ]]は、「色彩は堂々としたもので、赤い布を頭にかぶるが、それとぼろ着の青の対比が面白く、なかなか手慣れている。空中に舞う穀物の描写は極めて素晴らしく、この絵を見てくしゃみをする人もいるかもしれない」と書いた。内務大臣{{仮リンク|ルドリュ=ロラン|en|Alexandre Auguste Ledru-Rollin}}が500フランという高値でこの作品を買い上げた。2月革命の原動力となった農民が、赤・青・白という共和国のシンボルである[[トリコロール]]と同じ色をまとうというイメージが、内務大臣の意にかなったとも考えられる<ref>[[#井出|井出 (2014: 92-95)]]。</ref>。 |

|||

『箕をふるう人』の成功によって、共和国政府からミレーに絵画制作の注文がされることになった。ミレーは、旧約聖書の[[創世記]]に題材をとった『ハガルとイシュマエル』を描きかけたが、結局、農民を主題とした『刈入れ人たちの休息』を提出した。これによって、1800フランの報酬を得た<ref>[[#井出|井出 (2014: 95-97)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Jean-François Millet, The Winnower (London).jpg|『箕をふるう人』1847-48頃。油彩、キャンバス、100.5 × 71 cm。[[ナショナル・ギャラリー (ロンドン)|ナショナル・ギャラリー]]([[ロンドン]])<ref>{{Cite web |url=http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jean-francois-millet-the-winnower |title=The Winnower |publisher=The National Gallery |accessdate=2017-12-30}}</ref>。1848年サロン出品。 |

|||

ファイル:Jean-françois millet, il pranzo dei fienatori, 1848.JPG|『刈入れ人たちの休息』1848年。油彩、キャンバス、89 × 116 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000238&cHash=b9b97f7a79 |title=Le repos des faneurs |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2018-01-12}}</ref>。政府注文。 |

|||

</gallery> |

|||

=== バルビゾン === |

|||

{| border="0" align="right" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; background: #f9f9f9; border: 0px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 090%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[ファイル:Ile-de-France region location map.svg|center|360px|フランス北部・イル=ド=フランス地域圏の地図]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:0px;top:0px">100km</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 地域圏 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:100px;top:150px">'''{{LinkColor|grey|イル=ド=フランス地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:170px;top:15px">'''{{LinkColor|grey|オー=ド=フランス地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:10px;top:270px">'''{{LinkColor|grey|サントル=ヴァル・ド・ロワール地域圏}}'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:0px;top:0px">'''{{LinkColor|grey|ノルマンディー地域圏}}'''</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 都市 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:150px;top:92px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]]'''[[パリ]]'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:209px;top:202px">[[ファイル:Red pog.svg|8px]][[フォンテーヌブロー]]</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:158px;top:188px">[[シャイイ=アン=ビエール|シャイイ]][[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;right:158px;top:195px">'''[[バルビゾン]]'''[[ファイル:Red pog.svg|8px]]</div> |

|||

<!-- --------------------------------------------------------------------------------- 川 --> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:75px;top:55px">''[[セーヌ川]]''</div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

==== バルビゾン移住 ==== |

|||

[[1849年]]1月か2月、第3子で長男のフランソワが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 19)]]。</ref>。ところが、6月、パリでは[[コレラ]]が大流行し、上下水道の不備や不潔な安宿のため、貧困地区を中心に2万人近くの死者が出た。また、同じ時期、[[ルイ・ナポレオン]]大統領によるローマ侵攻に抗議する暴動が起きて武力鎮圧され、ルドリュ=ロランをはじめとする左派の議員が一掃された。これによって、ミレーは政治的支援者を失うことになった。そうした中、ミレーは、シャルル・ジャックの誘いを受けて、一緒に[[バルビゾン]]の村に移住することにした。政府注文で得た報酬がその資金となった<ref>[[#井出|井出 (2014: 97-99)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Barbizon musee ganne.JPG|thumb|left|160px|ガンヌの宿(現バルビゾン派美術館)]] |

|||

バルビゾンは、[[フォンテーヌブロー]]の森の入口に当たり、1820年代から[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー]]が写生に訪れるようになり、1830年代からは[[テオドール・ルソー]]、ディアズ・ド・ラ・ペーニャ、1840年代にはコンスタン・トロワイヨンや[[シャルル=フランソワ・ドービニー]]が滞在するようになった。彼らの拠点は、1824年にフランソワ・ガンヌが開業した「ガンヌの宿」であった。ミレーとシャルル・ジャックも、当初、ガンヌの宿に滞在したが、その後、家を借りた。6月28日、サンシエに、次のような手紙を送っている<ref>[[#井出|井出 (2014: 99-101)]]。</ref>。 |

|||

{{Quotation|ジャックと私は、しばらく当地に滞在することに決めた。2人とも結局家を借りてしまった。物価はパリに比べれば極めて安く、パリに出ようと思えば、大した時間もかからず行ける。とりわけここの風景は素晴らしい。パリにいるよりもずっと静かに制作に打ち込めるだろうし、もっと良いものが描けると思う。要するにここにしばらく暮らしてみたいのだ。}} |

|||

[[1850年]]10月、第4子(三女)マルグリットが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 19)]]。</ref>。同年末から[[1851年]]にかけてのサロンに、『藁を束ねる人』と、代表作となる『種まく人』を提出し、入選した。『種まく人』は、農民の悲惨な生活に抗議する政治的な表明ととらえる人も多く、激しい議論を呼んだ。当時のフランスは、2月革命や普通選挙の実施によって政治的発言力を増した農民・労働者階級と、その脅威を抑え込もうとするブルジョワ階級との対立が高まっており、それを反映して、『種まく人』は、保守派からは「ミレー氏は……農民と呼ばれる悪党と同種の輩である」などと非難を浴びる一方で、左派からは、「彼は現代の民衆(デモス)の擬人像である」などと持ち上げられた<ref>[[#井出|井出 (2014: 36-42)]]。</ref>。また、この作品を支持したテオフィル・ゴーティエが「乱暴な身振りと、ひどく粗末ななりをしたこの人物は、種をまく土の色で塗られているかに見える」と指摘したとおり、アカデミックな技法では嫌われる絵具の厚塗りを行っており、その点でも革新的であった<ref>[[#井出|井出 (2014: 42-43)]]。</ref>。同じ年のサロンでは、[[ギュスターヴ・クールベ]]の『{{仮リンク|オルナンの埋葬|en|A Burial At Ornans}}』もスキャンダルになっており、2月革命後のフランスで、貧富の格差、都会と田舎の格差に対する意識が高まっていたことを示している。そうした中、政治や社会の現実を描くミレーやクールベ、[[オノレ・ドーミエ|ドーミエ]]といったレアリスムの画家が現れたことは、美術史上の革命といえる<ref>[[#歴史7|尾関・陳岡・三浦 (2017: 297-99)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、1851年頃、サンシエへの手紙で、「結局、農民画が私の気質に合っている。社会主義者とのレッテルを貼られることがあったにしても、芸術で、最も私の心を動かすのは何よりも人間的な側面なのだ。」と書いている<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 169)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Jean-François Millet - The Sower - Google Art Project.jpg|『種まく人』1850年。油彩、キャンバス、101.6 × 82.6 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/the-sower-31601 |title=The Sower |publisher=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2017-12-27}}</ref>。1850-51年サロン入選作か<ref group="注釈">ボストン美術館所蔵作とほぼ同一構図・同一寸法の『種まく人』が[[山梨県立美術館]]に収蔵されており、どちらがサロン出品作かは議論が分かれている([[#井出|井出 (2014: 44-46)]])。</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) - Trussing Hay - WGA15689.jpg|『藁を束ねる人』1850年。油彩、キャンバス、56 × 65 cm。[[ルーヴル美術館]]<ref>{{Cite web |url=https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/millet/02trussi.html |title=Trussing Hay |publisher=Web Gallery of Art |accessdate=2018-01-26}}</ref>。1850-51年サロン入選。 |

|||

</gallery> |

|||

==== 第二帝政前期(1850年代) ==== |

|||

[[ファイル:Barbizon -Atelier Millet (2).JPG|thumb|right|200px|バルビゾンのミレーのアトリエ。]] |

|||

[[1851年]]5月には、幼い時にミレーの世話をしてくれた祖母が故郷グリュシーで亡くなった。しかし、祖母も母もミレーの再婚を認めておらず、ミレーは子供の存在も実家に隠していたため、グリュシーに帰ることはなかった<ref>[[#井出|井出 (2014: 104)]]。</ref>。12月、ルイ・ナポレオンがクーデターを起こし、さらに[[1852年]]12月に皇帝([[ナポレオン3世]])に即位し、[[フランス第二帝政]]が始まった。ミレーは、[[1853年]]のサロンに、旧約聖書の[[ルツ記]]に題材をとった農民画『刈入れ人たちの休息(ルツとボワズ)』ほか2点を出品し、好評を得て2等賞を与えられた<ref>[[#井出|井出 (2014: 102-03)]]。</ref>。批評家ポール・ド・サン=ヴィクトルは、「彼の『刈入れ人たちの休息』は、[[ホメロス]]の牧歌を方言で語ったものだ。ここには詩があり、大衆の尊厳がある!」と賞賛した<ref>[[#井出|井出 (2014: 103)]]。</ref>。この頃、ミレーにはアメリカ人コレクターが付くようになり、『刈入れ人たちの休息』は後の[[ボストン美術館]]初代館長{{仮リンク|マーティン・ブリンマー|en|Martin Brimmer}}が購入した<ref>[[#井出|井出 (2014: 104-05)]]。</ref>。従来からの支援者サンシエも、作品を愛好家に紹介したり、自ら購入したりして、ミレーを支えた<ref>[[#安井|安井 (2014: 24)]]。</ref>。 |

|||

1853年には、アルフレッド・フェイドーの注文による「四季」連作を制作した。そのうち1枚が『落穂拾い、夏』であり、後のサロン出品作『落穂拾い』につながる作品となっている<ref>[[#井出|井出 (2014: 105-06)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Eglise-Gréville-Hague.jpg|thumb|left|180px|故郷グレヴィルの教会。]] |

|||

1853年4月、母が亡くなり、5月、ミレーは遺産相続のために1845年以来初めて故郷に帰省した。また、カトリーヌと正式に結婚した<ref>[[#井出|井出 (2014: 104)]]、[[#安井|安井 (2014: 19)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Galerie Anglaise - Google Art Project.jpg|thumb|right|160px|1855年の[[パリ万国博覧会 (1855年)|パリ万国博覧会]]の美術展覧会の様子。]] |

|||

[[1855年]]のサロンは、[[パリ万国博覧会 (1855年)|パリ万国博覧会]]の美術展覧会に吸収されて実施された。ミレーは、3点を提出したが、『木こり』と『草を焼く農婦』は落選し、『接ぎ木をする農夫』だけが入選した。『接ぎ木をする農夫』は、評価は悪くなかったが、買手がつかなかった。すると、友人テオドール・ルソーが、4000フランで購入を希望するアメリカ人を見つけたと言って、取引を仲介してくれた。実際には、博覧会で成功を収めたルソーが、友人の尊厳を慮って、アメリカ人の買手を装いながら、自らの資金でこの作品を購入したのであった<ref>[[#安井|安井 (2014: 32-33)]]、[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 208)]]。</ref>。[[1856年]]3月には、第5子(四女)エミリーが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 35)]]。</ref>。 |

|||

サンシエの伝記によれば、[[1856年]]以降の数年間は、ミレーにとって特に経済的に苦しい時期であった。予定していた絵の買手が、代金の額に納得せず、売れずに残ってしまったこともあった。2人の弟が同居するようになり、家族の人数が増えたことも生活を苦しくした。ミレーは、サンシエに、洋服屋やパン屋の集金人、執行吏たちが押しかけてくる様子を伝え、資金の援助を依頼している。他方、この頃から、羊飼いのテーマに魅了されるようになり、『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』などの制作に着手している<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 213-26)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、[[1857年]]のサロンに、『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』を出品した。落穂拾いとは、地主の麦畑の収穫を手伝う零細農民が、手間賃のほかに、1割ほど残された落ち穂を拾う権利を有するという風習であるが、1854年、地主階級がこれを廃止しようと運動を始め、2年間の論議の末、収穫が終わった後に行うこと、農婦と子供のみが行うこと、日没前までとすること、監視員を付けることといった制限が課された上で認められることになった。ミレーは、以前から取り組んでいた落穂拾いの構図を完成させてサロンに臨んだ。畑には、拾うべき麦穂がほとんど落ちていない上、農婦の脇の下に破れ目が見えるなど、農民の貧しさを強調した内容となっている。この作品も、政治に敏感なサロンで議論を巻き起こし、保守派からは厳しく非難される一方、左派からは農民の美徳を表したものと評価された。かつて『刈入れ人たちの休息』を賞賛した批評家ポール・ド・サン=ヴィクトルは、今度はミレーを批判する側に回った<ref>[[#井出|井出 (2014: 108-11)]]。</ref>。この年、第6子(二男)シャルルが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 35)]]。</ref>。 |

|||

また、この年、ミレーは、ボストン出身の美術収集家{{仮リンク|トマス・ゴールド・アップルトン|en|Thomas Gold Appleton}}の注文を受け、『[[晩鐘 (絵画)|晩鐘]]』を制作した。しかし、アップルトンが引取りに来なかったため、1860年に1000フランで売却している<ref>[[#井出|井出 (2014: 113-15)]]。</ref>。ミレーによれば、これは、祖母の思い出をもとに描いた作品である。バルビゾンの隣に広がるシャイイの平原に鳴り響く晩鐘を合図に、農民夫婦が手を休め、「主の御使い」から始まる祈りを捧げる場面である<ref>[[#安井|安井 (2014: 38)]]。</ref>。 |

|||

[[1858年]]、[[ローマ法王]]の特別列車のために、ミレーに『無原罪の御宿り』の注文があった。ミレーはこれに応じて作品を納めたが、法王庁の[[枢機卿]]らの期待していたものとは違い、片隅に追いやられてしまったようである<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 241-44)]]。</ref>。 |

|||

[[1859年]]のサロンでは、『死と木こり』が落選し、『牛に牧草を食べさせる農婦』のみが入選した。作家[[アレクサンドル・デュマ・ペール|デュマ]]や『ガゼット・デ・ボザール』誌はミレーの落選作を擁護したが、従来支持してきたテオフィル・ゴーティエが批判に回り、詩人[[シャルル・ボードレール]]も酷評した<ref>[[#安井|安井 (2014: 37)]]。</ref>。1853年のサロンで得た無鑑査の資格も喪失した<ref>[[#井出|井出 (2014: 103)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Going to Work by Jean-François Millet, 1851-53.jpg|『仕事に出かける人』1851-53年。油彩、キャンバス、55.9 × 45.7 cm。[[シンシナティ美術館]]。 |

|||

ファイル:Harvesters Resting (Ruth and Boaz), Jean-François Millet.jpg|『刈入れ人たちの休息(ルツとボアズ)』1851-53年。油彩、キャンバス、67.3 × 119.7 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/harvesters-resting-ruth-and-boaz-31288 |title=Harvesters Resting (Ruth and Boaz) |publisher=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2017-12-30}}</ref>。1853年サロン入選。 |

|||

ファイル:Shearing Sheep, Jean-François Millet.jpg|『羊の毛を刈る女』1852-53年。油彩、キャンバス、40.7 × 24.8 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/shearing-sheep-31605 |title=Shearing Sheep |publisher=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2018-01-18}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) 004.jpg|『クーザン村』1854-73年。油彩、キャンバス、73.2 × 92.4 cm。[[ランス美術館]]。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) - Farmer Inserting a Graft on a Tree - WGA15692.jpg|『接ぎ木をする農夫』1855年。油彩、キャンバス、81 × 100 cm。[[ノイエ・ピナコテーク]]。1855年サロン入選。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) 005.jpg|『パンを焼く農婦』1853-54年。油彩、キャンバス、55 × 46 cm。[[クレラー・ミュラー美術館]]<ref>{{Cite web |url=https://krollermuller.nl/en/jean-francois-millet-a-woman-baking-bread |title=A woman baking bread |publisher=Kröller-Müller Museum |accessdate=2018-01-12}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - Gleaners - Google Art Project.jpg|『[[落穂拾い (絵画)|落穂拾い]]』1857年。油彩、キャンバス、83.5 × 110 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000342&cHash=208fcd6ac2 |title=Des glaneuses |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-12-29}}</ref>。1857年サロン入選。 |

|||

ファイル:JEAN-FRANÇOIS MILLET - El Ángelus (Museo de Orsay, 1857-1859. Óleo sobre lienzo, 55.5 x 66 cm).jpg|『[[晩鐘 (絵画)|晩鐘]]』1857-59年。油彩、キャンバス、55.5 × 66 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=00345&cHash=ff186a6bb4 |title=L'Angélus |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2018-01-13}}</ref>。1867年万博展出展。 |

|||

ファイル:Death-and-the-woodcutter-jean-francois-millet3.jpg|『死と木こり』1858-59年。油彩、キャンバス、77 × 100 cm。[[ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館]]。1859年サロン落選。 |

|||

</gallery> |

|||

==== 第二帝政後期(1860年代) ==== |

|||

1860年代前半には、ベルギー人画商のアルチュール・ステヴァンスおよびそのビジネス・パートナーであるエヌモン・ブランと長期契約を結び、経済的に安定するようになってきた<ref>[[#安井|安井 (2014: 35)]]。</ref>。[[1862年]]には、[[グーピル商会]]との取引が始まった<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 318)]]。</ref>。 |

|||

[[1861年]]のサロンでは、『羊の毛を刈る女性』、『ミルク粥』、『待つ人』の3作品が入選した。『羊の毛を刈る女性』は、サロンで賞賛された<ref>[[#安井|安井 (2014: 37)]]。</ref>。この年、第8子(三男)ジョルジュが生まれた<ref>[[#安井|安井 (2014: 35)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Cham - Charivari - V1d095-b.png|thumb|right|160px|『シャリヴァリ』紙に掲載された『鍬に寄りかかる男』の[[カリカチュア]]。]] |

|||

[[1863年]]のサロンに、代表作の一つとなる『鍬に寄りかかる男』を出品したが、重労働にあえぐ農民の姿は、サロンでは酷評された<ref>[[#安井|安井 (2014: 48)]]。</ref>。「脱走した殺人者がモデルではないか」との評もあった<ref>[[#井出|井出 (2014: 30-32)]]。</ref>。他に『羊毛を梳く女』と『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』を出品している<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 323)]]。</ref>。 |

|||

[[1864年]]のサロンで、『羊飼いの少女』と『仔牛の誕生』を出品した。『羊飼いの少女』は、好評を博して1等賞を与えられた。批評家{{仮リンク|ジュール=アントワーヌ・カスタニャリ|en|Jules-Antoine Castagnary}}は、「大地と空、情景と人物が呼応し、結び付いている。技巧ではなく精神が、表面的な魅力の陰に存在している。まさに最高峰の芸術」と絶賛した。文科省美術局から1500フランで政府買上げの申出がされたが、もともと個人からの注文品であったことから、断った<ref>[[#井出|井出 (2014: 118-19)]]。</ref>。この作品の成功を機に、ミレーの評価は一気に高まった<ref>[[#安井|安井 (2014: 35)]]。</ref>。他方、『仔牛の誕生』は、ゴーティエから「未来の聖牛[[アピス]]を運んでいるエジプトの司祭たちのような、農民たちの馬鹿げた厳粛さ」と言われるなど、酷評を浴びた<ref>[[#安井|安井 (2014: 48)]]。</ref>。 |

|||

この年1月、ミレーは、友人の建築家アルフレッド・フェイドーから、フェイドーが設計した銀行家トマの邸宅の4枚の装飾パネルを依頼された。ミレーは、これに応じ、『春(ダフニスとクロエ)』、『夏(豊穣の女神)』ほか2点(秋は現存せず)の「四季」連作を制作した。これは、1852年に同じくフェイドーから注文を受けて制作した「四季」連作から数えて2回目である<ref>[[#安井|安井 (2014: 51)]]。</ref>。 |

|||

[[1865年]]9月、パリの実業家エミール・ガヴェが、テオドール・ルソーの紹介でミレーに会い、[[パステル画]]を大量に注文したいと申し出た。パステル画は、完成が早いことから、短期間にミレー・コレクションを作りたいという計画であった。3年間集中して制作してくれれば、月給として1000フランを支払うという条件が示された。結局、ミレーは、1870年までに95枚のパステル画を納品した。その頃、ボストン出身の大富豪{{仮リンク|クィンシー・アダムズ・ショー|en|Quincy Adams Shaw}}もミレーの油絵とパステル画を多数収集するようになり、後に[[ボストン美術館]]のコレクションに引き継がれることになる<ref>[[#井出|井出 (2014: 119-21)]]。</ref>。また、[[1866年]]2月に妹が亡くなり、グリュシーに帰省したこと、6月から7月にかけて、妻の湯治のため、[[オーヴェルニュ地域圏|オーヴェルニュ地方]]の温泉地[[ヴィシー]]に滞在したことを機に、パステル画で多くの風景画も制作するようになった<ref>[[#井出|井出 (2014: 122)]]、[[#安井|安井 (2014: 55, 66)]]。</ref>。グリュシーに帰省した際には、初めての大型の風景画『グリュシーの村はずれ』を制作し、サロンに出品したが、余り注目を集めなかった<ref>[[#安井|安井 (2014: 66)]]。</ref>。パステル画では絵具のように混色できないこともあって、油絵でも、それまでの褐色を基調としていた絵は、明るい色彩が増えてきた<ref>[[#井出|井出 (2014: 123)]]。</ref>。ガヴェとの契約で収入が安定し、1866年から1868年にかけて、毎年ヴィシーを訪れる余裕ができたのもそのためである<ref>[[#安井|安井 (2014: 56)]]。</ref>。 |

|||

[[1867年]]には、[[パリ万国博覧会 (1867年)|パリ万国博覧会]]の美術展覧会が開催された。ミレーは一室を与えられ、『馬鈴薯の収穫』、『死と木こり』、『落穂拾い』、『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』、『羊の毛を刈る女』、『羊飼いの少女』、『馬鈴薯植え』、『晩鐘』、『羊の牧舎、月光』という9点の代表作を出展した。これによってミレーは巨匠としての名声を確立した<ref>[[#井出|井出 (2014: 128)]]。</ref>。同年のサロンでも、『烏のいる冬景色』と『鵞鳥番の少女』を出品して1等賞を与えられた<ref>[[#井出|井出 (2014: 128-29)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Lille PdBA millet la becquée.jpg|『子どもに食べさせる母(ついばみ)』1860年頃。油彩、キャンバス、74 × 60 cm。[[リール宮殿美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.pba-lille.fr/Collections/Chefs-d-OEuvre/Peintures-XVI-sup-e-sup-XXI-sup-e-sup-siecles/La-Becquee |title=La Becquée |publisher=Palais Beax-Arts Lille |accessdate=2018-01-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Millet - La bouillie.jpg|『ミルク粥』1861年。油彩、キャンバス、114 × 99 cm。[[マルセイユ美術館]]。1861年サロン入選。 |

|||

ファイル:Millet, Jean-François - Man with a Hoe - Google Art Project.jpg|『鍬に寄りかかる男』1860-62年。油彩、キャンバス、81.9 × 100.3 cm。{{仮リンク|ゲティ・センター|en|Getty Center}}<ref>{{Cite web |url=http://www.getty.edu/art/collection/objects/760/jean-francois-millet-man-with-a-hoe-french-1860-to-1862/ |title=Man with a Hoe |publisher=J. Paul Getty Trust |accessdate=2017-12-30}}</ref>。1863年サロン入選。 |

|||

ファイル:The Plain of Chailly with Harrow and Plough, Jean-François Millet.jpg|『烏のいる冬景色』1862年。油彩、キャンバス、60.3 × 73.6 cm。[[オーストリア・ギャラリー]]<ref>{{Cite web |url=https://digital.belvedere.at/objects/8250/die-ebene-von-chailly-mit-egge-und-pflug |title=Die Ebene von Chailly mit Egge und Pflug |publisher=Österreichische Galerie Belvedere |accessdate=2018-01-14}}</ref>。1867年サロン入選。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - The Goose Girl - Walters 37153.jpg|『水浴する鵞鳥番の少女』1863年頃。油彩、キャンバス、38.5 × 46.5 cm。[[ウォルターズ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://art.thewalters.org/detail/31158 |title=The Goose Girl |publisher=The Walters Art Museum |accessdate=2018-01-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet Pastora.jpg|『羊飼いの少女』1863年頃。油彩、キャンバス、81 × 101 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000341&cHash=67699c6428 |title=Bergère avec son troupeau |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2017-12-30}}</ref>。1864年サロン入選。 |

|||

ファイル:Peasants Bringing Home a Calf Born in the Fields, Jean-Francois Millet.jpg|『仔牛の誕生』1864年。油彩、キャンバス、81.1 × 100 cm。[[シカゴ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/Rococo/Peasants |title=Peasants Bringing Home a Calf Born in the Fields |publisher=Art Institute of Chicago |accessdate=2018-01-13}}</ref>。1864年サロン入選。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - Spring (Daphnis and Chloë) - Google Art Project.jpg|『春(ダフニスとクロエ)』1865年。油彩、キャンバス、235.5 × 134.5 cm。[[国立西洋美術館]]([[東京]])<ref>{{Cite web |url=http://collection.nmwa.go.jp/P.1959-0146.html |title=春(ダフニスとクロエ) |publisher=国立西洋美術館 |accessdate=2018-01-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:L'ete, Ceres - Jean-François Millet (1864-1865).jpg|『夏(豊穣の女神)』1864-65年。油彩、キャンバス、266 × 135 cm。[[ボルドー美術館]]。 |

|||

ファイル:Starry Night by Jean-François Millet.jpeg|『星の夜』1850-65年。油彩、キャンバス、65.4 × 81.3 cm。{{仮リンク|イェール大学美術館|en|Yale University Art Gallery}}<ref>{{Cite web |url=https://artgallery.yale.edu/collections/objects/52945 |title=Starry Night |publisher=Yale University Art Gallery |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

ファイル:End of the Hamlet of Gruchy (1866), Jean-François Millet.jpg|『グリュシーの村はずれ』1866年。油彩、キャンバス、81.6 × 100.6 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/end-of-the-hamlet-of-gruchy-31624 |title=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2018-01-14}}</ref>。1866年サロン入選。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - La gardeuse d'oies.jpg|『鵞鳥番の少女』1866-67年。油彩、キャンバス、45.7 × 55.9 cm。[[東京富士美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=371 |title=鵞鳥番の少女 |publisher=東京富士美術館 |accessdate=2018-01-14}}</ref>。1867年サロン出品は異作品。 |

|||

</gallery> |

|||

==== 晩年 ==== |

|||

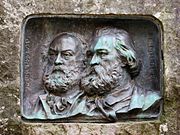

[[ファイル:Barbizon bustes rousseau millet.JPG|thumb|right|180px|バルビゾンに建つルソー(左)とミレーの記念碑({{仮リンク|アンリ・シャピュ|en|Henri Chapu}}作、1884年)。]] |

|||

[[1867年]]12月、ミレーの盟友テオドール・ルソーが亡くなった<ref>[[#井出|井出 (2014: 130-31)]]。</ref>。[[1868年]]初め、ルソーの顧客だった工場主フレデリック・アルトマンと出会い、アルトマンから、ルソーの残した風景画を補筆して完成させることを依頼された。また、3月には、新たな「四季」連作を依頼された。しかし、この頃、ミレーの体調が悪化し、頭痛に悩まされるようになって、制作を中断することになった。[[脳腫瘍]]だったと言われている<ref>[[#井出|井出 (2014: 131)]]。</ref>。 |

|||

1868年8月には、[[レジオンドヌール勲章]]([[シュヴァリエ]])を授与された<ref>[[#安井|安井 (2014: 57)]]。</ref>。9月、サンシエとともに[[アルザス地域圏|アルザス地方]]と[[スイス]]に旅行に行った<ref>[[#安井|安井 (2014: 57)]]。</ref>。同年末には、美術批評家{{仮リンク|フィリップ・ビュルティ|en|Philippe Burty}}の仲介で、『ソネットとエッチング』という書物のための挿絵の版画を制作した<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 438)]]。</ref>。この本は350部印刷され、愛好家に限定刷りであることを証明するために版画の原版を破棄するのが通例だったが、ミレーは、こうした慣習を知らず、原版破棄は野蛮なことだと考えたため、発行人との間で論争をしたが、最終的に原版破棄を受け入れた<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 444-46)]]。</ref>。[[1869年]]のサロンには『編み物の手ほどき』を出品し、その調和のとれた造形は審査委員カスタニャリから賞賛を受けた<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 448-50)]]。</ref>。 |

|||

[[1870年]]のサロンには審査委員に選ばれるとともに、風景画『11月』と『牛乳をかき回す女』を出品した。ただ、その後はサロンへの応募をしていない。既に評価の確立したミレーにとって、それ以上サロンに応募する必要はなくなっていた<ref>[[#安井|安井 (2014: 57, 66)]]、[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 459-61)]]。</ref>。 |

|||

[[1870年]]7月、[[普仏戦争]]が開戦し、ナポレオン3世がプロイセン軍に敗北した。[[1871年]]3月には、[[パリ・コミューン]]の蜂起があり、5月の「血の1週間」で鎮圧されるまで内乱が続いた。この間、ミレー一家は旧友ファルダンを頼ってシェルブールに疎開したが、戦中は野外で写生することも禁じられ、ミレーは、写生中にスパイ容疑で何度も勾引された<ref>[[#井出|井出 (2014: 131)]]、[[#安井|安井 (2014: 66)]]。</ref>。故郷グレヴィルに家族で訪れた時には、サンシエに、「私が生まれ、両親が生涯を送った家を、今やよそ者として改めて見ると、何ともいえない悲しい気持ちで一杯になる。」と感想を漏らしている。ミレーは、グレヴィルの断崖をパステル画に描き、また、シェルブールを訪れたサンシエに故郷を案内して回った。サンシエによれば、楽しい思い出が詰まった生家を改めて見て、ミレーは涙があふれるのをこらえている様子だったという<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 475-78)]]。</ref>。その年11月、一家がようやくバルビゾンに帰宅すると、新しい注文が一気に押し寄せた<ref>[[#井出|井出 (2014: 131)]]。</ref>。 |

|||

[[1872年]]には、[[ポール・デュラン=リュエル]]がミレーの主要な画商となった<ref>[[#安井|安井 (2014: 57)]]。</ref>。他方、ミレーの体調は良くなく、同年末には、サンシエに、「目の具合がとても悪い。絵も描けない有様だ。」と書いている<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2018: 488)]]。</ref>。 |

|||

1868年の注文以来、病気や戦争により、最後の「四季」連作の制作は遅れていたが、晩年、『春』、『秋、積みわら』を完成させた。『夏、蕎麦の収穫』はまだ署名がされてないままで、『冬、薪を運ぶ女』は粗描きのままに終わっている<ref>[[#井出|井出 (2014: 131-32)]]。</ref>。『春』は、ミレーの風景画の中でも最も綿密な仕上げがされており、最高傑作の一つに数えられる。再生や復活の象徴が多く盛り込まれていることから、1867年に亡くなった親友ルソーへの鎮魂という意味があるのではないかと考えられている<ref>[[#安井|安井 (2014: 70)]]、[[#井出|井出 (2014: 134)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Chailly-en-Bière - 2013-05-04 - Cimetiere - Rousseau-Millet - IMG 9693.jpg|thumb|right|160px|[[シャイイ=アン=ビエール]]墓地。左がルソー、右がミレーの墓。]] |

|||

[[1874年]]、政府から、パリの[[パンテオン (パリ)|パンテオン]]の壁画装飾の依頼を受け、習作に着手したが、健康状態が急激に悪化した。死の間際の[[1875年]]1月3日、妻カトリーヌと教会で結婚式を挙げた。そして、1月20日、ミレーはバルビゾンで亡くなった。1月23日、シャイイにある墓地の、親友ルソーの隣に埋葬された。先輩画家のコローは、ミレーの遺族の生活を心配し、残された妻に多額の弔慰金を送った。残された作品は、同年中に売立てにかけられ、散逸した<ref>[[#安井|安井 (2014: 57)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Millet - Narzissen und Veilchen - ca1867.jpeg|『水仙とすみれ』1867年頃。パステル、紙、40 × 50 cm。[[ハンブルク美術館]]。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - The Knitting Lesson.jpg|『編み物の手ほどき』1869年。油彩、キャンバス、101.3 × 83.2 cm。[[セントルイス美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://emuseum.slam.org:8080/emuseum/view/objects/asitem/items$0040:34166 |title=The Knitting Lesson |publisher=Saint Louis Art Museum |accessdate=2018-01-18}}</ref>。1869年サロン入選。 |

|||

ファイル:Jean-Francois Millet - Le parc à moutons, clair de lune (ca.1872).jpg|『牧羊場の羊の群れ』1872年頃。油彩、板、39.5 × 57 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=00332&cHash=ff186a6bb4 |title=Le parc à moutons, clair de lune |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2018-01-13}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) - Spring - WGA15693.jpg|『春』1868-73年。油彩、キャンバス、86 × 111 cm。[[オルセー美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000237&cHash=d80e5b422a |title=Le Printemps |publisher=Musée d'Orsay |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

ファイル:Haystacks- Autumn MET DP124093.jpg|『秋、積みわら』1874年頃。油彩、キャンバス、85.1 × 110.2 cm。[[メトロポリタン美術館]]<ref>{{Cite web |url=https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437097 |title=Haystacks: Autumn |publisher=The Metropolitan Museum of Art |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet (II) - Buckwheat Harvest - Summer - WGA15694.jpg|『夏、蕎麦の収穫』1868-74年。油彩、キャンバス、85.4 × 111.1 cm。[[ボストン美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.mfa.org/collections/object/buckwheat-harvest-summer-31649 |title=Buckwheat Harvest, Summer |publisher=Museum of Fine Arts, Boston |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet, French - Bird's-Nesters - Google Art Project.jpg|『松明での鳥の猟』1874年。油彩、キャンバス、73.7 × 92.7 cm。[[フィラデルフィア美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.philamuseum.org/collections/permanent/102872.html |title=Bird's-Nesters |publisher=Philadelphia Museum of Art |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

== 後世 == |

|||

=== 市場での評価 === |

|||

ミレーが1860年に1000フランで売却した『晩鐘』は、転売が重ねられ、[[1872年]]には画商[[ポール・デュラン=リュエル]]がブリュッセルの収集家に3万8000フランで売っており、ミレーの生前に38倍にも高騰した。[[1889年]]、収集家セクレタンの売立ての対象となり、フランス政府と{{仮リンク|アメリカ美術協会|en|American Art Association}}が激しく競り合った。フランスの美術大臣[[アントナン・プルースト]]が55万3000フランで落札したが、余りの高値に議会が支払を拒否し、アメリカ美術協会が手にした。しかし、[[1890年]]にパリのルーヴル百貨店社長アルフレッド・ショシャールが80万フランで買い戻し、[[1909年]]にフランス政府に遺贈されるに至った<ref>[[#井出|井出 (2014: )]]、[[#瀬木|瀬木 (1999: 68-69)]]。</ref>。19世紀末には、ミレー1点が数十万フランから100万フラン超で取引される状態であった<ref>[[#瀬木|瀬木 (1999: 70)]]。</ref>。 |

|||

[[1887年]]には、[[エコール・デ・ボザール]]でミレーの大規模な回顧展が開かれ、[[1889年]]には、[[パリ万国博覧会 (1889年)|パリ万国博覧会]]でフランス絵画の巨匠として紹介され、代表作が展示された<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2014: あとがき516)]]。</ref>。 |

|||

20世紀になると、印象派、ポスト印象派に人気が集まったこともあって、1945年の売立てで『種まく人』が2万6000ドルといったレベルで、低めに落ち着いていた。しかし、1960年代に再び上昇を始め、[[1976年]]のニューヨーク・[[サザビーズ]]で『接ぎ木する農夫』が36万ドル、[[1977年]]のニューヨーク・サザビーズで『種まく人』が30万ドルといった高値で落札された。後者は、間もなく7500万円で山梨県立美術館の所蔵となった。[[1978年]]のニューヨーク・サザビーズでは、『箕をふるう人』が60万ドルで落札された。[[1986年]]には、ニューヨーク・サザビーズで『種まく人』のパステル、チョーク作品が72万5000ドルという高値で落札された。もっとも、印象派と比べればかなり低額にとどまっている。美術市場では名品は既に払底した状況である<ref>[[#瀬木|瀬木 (1999: 70-72)]]。</ref>。 |

|||

=== ミレー神話の流布 === |

|||

ミレーの支援者であり友人であったアルフレッド・サンシエは、ミレーの伝記を執筆した。1877年、ミレー伝のうち1864年末のところまで執筆したところでサンシエは亡くなったが、美術評論家のポール・マンツが、サンシエの残したメモを編纂し、[[1881年]]、伝記『ジャン=フランソワ・ミレーの生涯と作品』をパリで刊行した<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2014: まえがき6-9)]]。</ref>。この伝記は、道徳的で、信仰深く、清貧で、農民として生きた画家という「ミレー神話」を、熱っぽい文章で伝えるもので、各国語に翻訳されて、人々が思い描くミレーの人物像に大きな影響を及ぼした<ref>[[#井出|井出 (2014: 156)]]。</ref>。しかし、実際には、ミレーは父の農作業を手伝って育ったものの、農民として生活したわけではないし、貧乏というのも誇張があり、必ずしも客観的な事実を反映しているわけではない<ref>[[#井出|井出 (2014: 163-67)]]。</ref>。 |

|||

画家[[フィンセント・ファン・ゴッホ]]は、サンシエの伝記を読んで感激した1人であった。ファン・ゴッホは、[[1882年]]3月、[[デン・ハーグ|ハーグ]]でこの本を読み、弟[[テオドルス・ファン・ゴッホ|テオドルス]]に、「ねえテオ、ミレーとはなんと大した男だったのだろう」と感想を書き送り、その後も伝記から度々引用している<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2014: あとがき518-19)]]。</ref>。 |

|||

サンシエの伝記に疑問を提示したのが、イギリスの美術史家ジュリア・カートライトであった。1896年、ロンドンで出版した『ジャン=フランソワ・ミレー、生涯と書簡』の中で、バルビゾンのミレーの家は、サンシエが家主から買い取ってミレーから家賃を取って貸していたこと、ミレーの没後、サンシエが急に家賃を上げて遺族の追い出しを図ったことなどを明らかにした。ミレー夫人が、サンシエの伝記では夫が余りに陰鬱に描かれており、誤解を与えるという不満を持っていたことも明らかにした<ref>[[#井出|井出 (2014: 171-72)]]。</ref>。 |

|||

他方、[[ロマン・ロラン]]は、サンシエの伝記に基づいて、[[1902年]]にロンドンで『ミレー』を刊行した。サンシエやホイールライトの伝記から感動的な部分を取り入れた偉人伝となっているが、過大な礼賛となってしまっている<ref>[[#井出|井出 (2014: 172-73)]]。</ref>。 |

|||

[[1921年]]、{{仮リンク|エティエンヌ・モロー=ネラトン|en|Étienne Moreau-Nélaton}}が3巻の伝記を刊行した。これは、サンシエの伝記の誤りを正し、ミレーの書簡や記録を豊富に収録し、客観的な記述をするものであった<ref>[[#サンシエ|サンスィエ (2014: あとがき521)]]。</ref>。 |

|||

=== アメリカ === |

|||

アメリカでは、ミレーの生前からミレーへの評価が高く、膨大な数の作品が収集されてきた<ref>[[#井出|井出 (2014: 145)]]。</ref>。[[1876年]]には、ミレーと一時期親交を持ったボストンの画家エドワード・ホイールライトが「ジャン=フランソワ・ミレーの思い出」を刊行し、ミレー・ブームを起こした<ref>[[#井出|井出 (2014: 151-52)]]。</ref>。[[1889年]]にフランス側との激しい争奪戦の末『晩鐘』がニューヨークにもたらされると、アメリカ美術協会は、アルフレッド・トランブル著『晩鐘の画家 ジャン=フランソワ・ミレー』というミレー小伝を出版した。『晩鐘』に55万3000フランという高値がつくまでの作品の「出世」や、ミレーのサクセス・ストーリーを大衆向けに伝える内容であった<ref>[[#井出|井出 (2014: 149)]]。</ref>。このようにミレーがアメリカで好まれたのは、ミレーの言動や作品に表れる努力(勤勉)と情熱(信仰)というテーマが、アメリカ人の[[プロテスタンティズム]]([[ピューリタニズム]])に訴えかけるからだと指摘されている<ref>[[#井出|井出 (2014: 150-55)]]。</ref>。 |

|||

[[1962年]]、研究者ロバート・ハーバートが『バーリントン・マガジン』に「ミレー再訪」という論文を掲載し、サンシエに始まるミレー神話の解体を図った。彼は、献身的な息子であり、よき父親であり、生まれ育った生活を描いた農民であり、聖書を熱愛した信心深い人間であり、極度の貧困と戦った美徳の人であるといったミレー像が、サンシエの伝記とごく一部の作品のみに基づいたステレオタイプであることを指摘し、新たなミレー像を提示するに至った<ref>[[#井出|井出 (2014: 156-58)]]。</ref>。。 |

|||

=== 日本 === |

|||

日本に初めてミレーに関する情報がもたらされたのは、[[1876年]](明治9年)に[[お雇い外国人]]として来日した[[アントニオ・フォンタネージ]]によってであった。フォンタネージは、バルビゾン派の流れを引くイタリア人画家で、[[1855年]]のパリ万博でミレーの『接ぎ木をする農夫』を見ており、ミレーの複製画をもたらした。その教え子であった[[高橋由一]]はミレーの複製画を複写しており、同じく教え子の[[浅井忠]]は、ミレーの作品を翻案した『収穫』(1890年)を製作している<ref>[[#井出|井出 (2014: 177-80)]]、[[#安井|安井 (2014: 76)]]。</ref>。 |

|||

明治20年代から明治30年代にかけては、パリに留学していた日本人画家たちが次々バルビゾンを訪れた<ref>[[#井出|井出 (2014: 143)]]。</ref>。[[1887年]](明治20年)5月、[[黒田清輝]]がフォンテーヌブローを訪れ、翌1888年(明治21年)11月にバルビゾンを訪れた。浅井忠も、留学中の[[1900年]](明治33年)以降、バルビゾンを訪れた。[[原田直次郎]]は、ドイツ留学の帰りにルーヴル美術館で『落穂拾い』を模写した<ref>[[#安井|安井 (2014: 76-77)]]。</ref>。[[1890年]](明治23年)の[[明治美術会]]第2回展覧会には、賛助会員でパリ在住の画商[[林忠正]]がミレーを含むバルビゾン派の作品を出品した<ref>[[#井出|井出 (2014: 142)]]。</ref>。 |

|||

刊行物としては、[[1893年]](明治26年)に[[シカゴ万国博覧会 (1893年)|シカゴ万国博覧会]]の開催報告書で、[[久保田米僊]]が木版画で写した『鍬に寄りかかる人』と『落穂拾い、夏』の図版が木版画で掲載された<ref>[[#安井|安井 (2014: 77)]]、[[#井出|井出 (2014: 143)]]。</ref>。本格的な紹介は、[[岩村透]]が[[1902年]](明治35年)から翌年にかけて『美術新報』に「画傑みれー伝」と題して連載したのが初めてである。この連載は、ニューヨークで刊行された『晩鐘の画家 ジャン=フランソワ・ミレー』を基にミレー神話を伝えたもので、反響が大きく、連載中に二つの出版社からミレーの画集が出版された<ref>[[#安井|安井 (2014: 77)]]。</ref>。[[夏目漱石]]も、ロンドン留学中に呼んだ美術雑誌Studioの1902年冬号に掲載されたモノクロ図版を手本に模写したり、1907年の『文学論』でミレーについて論じたりしている。また、[[荻原碌山]]はロマン・ロランの伝記に感動し、ミレーの作品に宗教性を見出している<ref>[[#井出|井出 (2014: 181-86)]]。</ref>。 |

|||

1902年(明治35年)には[[高山樗牛]]が『文藝界』で『晩鐘』と『落穂拾い』の図版入りでミレーを紹介した。[[1906年]](明治39年)には、岩村透が、ミレー伝を含む『藝苑雑稿』を刊行した<ref>[[#安井|安井 (2014: 77)]]。</ref>。また、[[1914年]]以降、ロマン・ロランの英語版伝記の邦訳が複数出版された<ref>[[#安井|安井 (2014: 40)]]。</ref>。このように、日本におけるミレー理解は、英語からの翻訳によるもので、フランス語の原典は無視されてきた<ref>[[#井出|井出 (2014: 175)]]。</ref>。なお、[[ポスト印象派]]の画家を熱心に紹介した雑誌『[[白樺 (雑誌)|白樺]]』では、ミレーの扱いは冷淡であり、[[1917年]](大正6年)5月号に『バルビゾンのミレーの家』が表紙を飾ったのと、[[1920年]](大正9年)にカートライトのミレー伝を福田久道が抄訳して掲載した程度である。ただ、[[有島武郎]]は、1917年の『新小説』に「ミレー禮賛」という熱烈な評論を書いている<ref>[[#井出|井出 (2014: 186)]]。</ref>。明治末期から昭和初めにかけて、ミレーは熱心に日本に紹介されたが、本物の絵が輸入されないこともあって、画家としてよりは道徳的な偉人として捉えられていた<ref>[[#井出|井出 (2014: 176)]]。</ref>。 |

|||

[[1923年]](昭和8年)、[[岩波書店]]の創業者[[岩波茂雄]]は、文化の種をまくといった意味で、ミレーの『種まく人』を社のマークに採用した<ref>[[#安井|安井 (2014: 41)]]。</ref>。 |

|||

[[1978年]]、[[山梨県立美術館]]が購入した『種まく人』が公開され、改めてブームが起きた<ref>[[#安井|安井 (2014: 77)]]。</ref>。 |

|||

== 作品 == |

|||

=== カタログ === |

|||

ミレーの油彩画は、約400点と言われている。そのほか、パステル画200点、水彩画300点、素描2000点を描いている<ref>[[#安井|安井 (2014: 157)]]。</ref>。フランス国内では、シェルブールのトマ=アンリ美術館が肖像画等40点の油彩画を持っており、[[ルーヴル美術館]]と[[オルセー美術館]]が、収集家からの寄贈と政府買上げで約30点の油彩画を所蔵している。しかし、大半のコレクションを持っているのはアメリカである<ref>[[#井出|井出 (2014: 145)]]。</ref>。日本にも、明治以来のミレー好きと経済発展により、1割近くが所蔵されていると言われる<ref>[[#瀬木|瀬木 (1999: 72-73)]]。</ref>。 |

|||

=== 時代背景、画風 === |

|||

19世紀半ば、フランスの絵画を支配していたのは、[[芸術アカデミー]]と[[サロン・ド・パリ]]を牙城とする[[アカデミズム絵画]]であり、その主流を占めるのが、[[ドミニク・アングル]]らの[[新古典主義]]であった。そこでは、歴史画や神話画が高貴なジャンルとされ、風景画や風俗画は下位のジャンルとされていた。新古典主義に対抗して、[[ロマン主義]]を代表する[[ウジェーヌ・ドラクロワ]]は、同時代の主題を多く採用し、豊かな色彩表現を追求していた。その対立の間隙で、[[ジャン=バティスト・カミーユ・コロー]]やその後輩に当たる'''[[バルビゾン派]]'''の画家たちは、都市を出て、自然に即した風景画を描くようになっていった<ref>[[#井出|井出 (2014: 20-23)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、バルビゾン派の1人に数えられるが、バルビゾンに移住したのは1849年であり、テオドール・ルソーら、他の画家よりもかなり遅い参加であった。ミレーは、小さい時から農民の厳しい労働を体験して育ったこともあり、他のバルビゾン派の画家と比べ、農民の生活に対する人間的関心が強いことが特徴である。ミレーは、一心に働いている農民の姿を真摯に観察しており、その作品は、見る者に真実の姿を訴えかける力を持っている<ref>[[#高階・絵画史|高階 (1975: 60-61)]]、[[#ゴンブリッチ|ゴンブリッチ (2011: 387-88)]]。</ref>。 |

|||

==== 農民画 ==== |

|||

[[ファイル:Jules Adolphe Aimé Louis Breton, The Gleaners, 1854. National Gallery of Ireland.jpg|thumb|right|180px|ジュール・ブルトン『落穂拾い』1854年。[[アイルランド国立美術館]]。ミレーと違い、明るい田園風景である。]] |

|||

[[ファイル:Lille PdBA Jeanron paysages limousins.jpg|thumb|left|180px|ジャンロン『リムザン地方の農民』1834年。{{仮リンク|リール宮殿美術館|en|Palais des Beaux-Arts de Lille}}。]] |

|||

それまでに優れた農民画を手掛けた画家としては、16世紀オランダの[[ピーテル・ブリューゲル]]がいた。ミレーも、伝ブリューゲルの絵画4点を含め、オランダ絵画・版画を数多く収集していた<ref>[[#井出・バルビゾン派|井出 (1993: 17-18)]]。</ref>。もっとも、ブリューゲルは、[[アントウェルペン]]のパトロンの注文で絵画を制作しており、その作品では、農民は、滑稽な田舎者という意味合いがあった<ref>[[#井出|井出 (2014: 17)]]、[[#ゴンブリッチ|ゴンブリッチ (2011: 387)]]。</ref>。17世紀フランスでは、{{仮リンク|ル・ナン兄弟|en|Le Nain}}が農村を背景にした農民家族の群像を残しているが、農民に扮する上流階級の肖像画という要素があった<ref>[[#井出|井出 (2014: 18-19)]]。</ref>。 |

|||

19世紀のフランスでは、{{仮リンク|アシル・エトナ・ミシャロン|en|Achille Etna Michallon}}やコロー、{{仮リンク|ジュール・ブルトン|en|Jules Breton}}、{{仮リンク|ジュリアン・デュプレ|en|Julien Dupré}}に見られる理想化された田園風景としての農民画の流れと、{{仮リンク|フィリップ=オーギュスト・ジャンロン|en|Philippe-Auguste Jeanron}}から[[オノレ・ドーミエ]]、[[ギュスターヴ・クールベ]]に至る労働者・農民の地位を訴える政治的主張を含んだ[[写実主義]]の流れがあった<ref>[[#井出|井出 (2014: 23-26)]]。</ref>。ミレーは、そのいずれの流れとも一線を画しており、都会人の満足するような田園風景を描くのでもなく、政治的主張をするのでもなく、農民の生活に向き合ったところに革新性が認められる<ref>[[#井出|井出 (2014: 32-34)]]。</ref>。 |

|||

==== 風景画 ==== |

|||

ミレーが風景画を描くようになったのは、バルビゾン派の風景画家との交流も影響しているが、1854年のグリュシーへの帰省もきっかけになったとされる。『落穂拾い』以降の農民画においても、農村の風景が徐々に緻密に描かれるようになり、風景への関心が高まっている<ref>[[#安井|安井 (2014: 58)]]。</ref>。 |

|||

ミレーは、[[1866年]]のサロンに、初めての風景画の大作として、故郷を描いた『グリュシーの村はずれ』を出品した。その評判は芳しくなかったが、この年から1870年にかけて、ミレーがサロンに出品した作品の半分が風景画である。ヴィシー、ドイツ、スイスを訪れたり、普仏戦争の時にシェルブールに疎開したりしたことも、風景画に題材を与えた<ref>[[#安井|安井 (2014: 56-57)]]。</ref>。 |

|||

晩年に風景画を多く描いたことから、[[印象派]]の先駆者とされることがあるが、印象派が対象物に陽光が当たる効果を捉えるために[[戸外制作]]を熱心に行ったのに対し、ミレーは、アトリエで制作をしていた<ref>[[#安井|安井 (2014: 57)]]。</ref>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:In the Auvergne, Jean-François Millet.jpg|『オーヴェルニュにて』1866-69年。油彩、キャンバス、81.5 × 99.9 cm。[[シカゴ美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/81516 |title=In the Auvergne |publisher=Art Institute of Chicago |accessdate=2018-01-19}}</ref>。 |

|||

ファイル:Jean-François Millet - Cliffs of Gréville - Google Art Project.jpg|『グレヴィルの断崖』1871年。パステル、紙、43.7 × 54.1 cm。[[大原美術館]]<ref>{{Cite web |url=http://www.ohara.or.jp/201001/jp/C/C3a25.html |title=グレヴィルの断崖 |publisher=大原美術館 |accessdate=2018-01-14}}</ref>。 |

|||

</gallery> |

|||

=== 影響 === |

|||

[[クロード・モネ]]、[[ピエール=オーギュスト・ルノワール]]、[[アルフレッド・シスレー]]、[[フレデリック・バジール]]といった、後のバティニョール派、[[印象派]]の画家たちは、1860年代前半、シャイイを訪れて森の中で制作し、バルビゾン派の画家からも助言を受けた。モネは、特にミレーを尊敬していたが、気難しいミレーに実際に話しかけることはできなかったという<ref>[[#リウォルド|リウォルド (2004: 99-101)]]。</ref>。モネは、バルビゾンで薪を背負った女性というミレーにならった作品も描いている。ただ、その後、ミレーからは急速に離れていった<ref>[[#安井|安井 (2014: 74)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Van Gogh - Sämann bei untergehender Sonne.jpeg|thumb|right|160px|[[フィンセント・ファン・ゴッホ|ファン・ゴッホ]]『種まく人』1888年。ミレーの構図に基づく。]] |

|||

ファン・ゴッホは、サンシエによる伝記を愛読するようになる前、画家としての第一歩を踏み始めた時から、ミレーの素描の模写をしている。その後も、終生にわたり、『種まく人』、『掘る人』その他の作品の[[フィンセント・ファン・ゴッホの模写作品#ミレー|模写作品]]を数多く制作している<ref>[[#ホンブルク|ホンブルク (2001: 113-19, 206)]]。</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bastien Lepage Saison d-Octobre Recolte des pommes de terre.jpg|thumb|left|160px|ルパージュ『干し草』1877年。]] |

|||

そのほか、農村の労働という主題を引き継いだのは、{{仮リンク|レオン・オーギュスタン・レルミット|en|Léon Augustin Lhermitte|label=レルミット}}、{{仮リンク|ジュール・バスティアン=ルパージュ|en|Jules Bastien-Lepage}}、{{仮リンク|ジュール・デュプレ|en|Jules Dupré}}といった画家であった。彼らは、印象派的な明るい色彩で、ミレー風の農耕主題を描く折衷様式をとった<ref>[[#安井|安井 (2014: 74)]]。</ref>。 |

|||

造形の面では、[[エドガー・ドガ]]、[[カミーユ・ピサロ]]、[[オディロン・ルドン]]、[[ジョヴァンニ・セガンティーニ]]などが、ミレーのパステル画に影響を受けたといわれる。[[ジョルジュ・スーラ]]はアトリエにミレーの素描を持っており、[[フェリックス・ヴァロットン]]は、若い時にミレーの複製画をもとに版画を制作している<ref>[[#安井|安井 (2014: 75)]]。</ref>。 |

|||

[[サルバドール・ダリ]]は、ミレーの『晩鐘』についての独自の解釈を加えた「ミレー『晩鐘』の悲劇的神話』という文章を発表している<ref>[[#安井|安井 (2014: 75)]]。</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{Reflist|group="注釈"}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*{{Cite book |和書 |author=井手洋一郎 |title=「農民画家」ミレーの真実 |series=NHK出版新書 |publisher=[[NHK出版]] |year=2014 | |

* {{Cite book |和書 |author=井手洋一郎 |title=「農民画家」ミレーの真実 |series=[[NHK出版新書]] |publisher=[[NHK出版]] |year=2014 |isbn=978-4-14-088427-0 |ref=井出}} |

||

* {{Cite book |和書 |author=尾関幸、陳岡めぐみ、[[三浦篤]] |title=西洋美術の歴史7:19世紀――近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ |year=2017 |publisher=中央公論新社 |isbn=978-4-12-403597-1 |ref=歴史7}} |

|||

*[[島田紀夫]]「ボストンと山梨のミレー ―2点の《種をまく人》を巡って―」『ボストンと山梨のミレー』(2002年、山梨県立美術館) |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[エルンスト・ゴンブリッチ]] |title=美術の物語〔ポケット版〕 |publisher=ファイドン |year=2011 |origyear=1950 |isbn=978-4-86441-006-9 |ref=ゴンブリッチ}} |

|||

*[[サルバドール・ダリ]]「ミレー《晩鐘》の悲劇的神話 パラノイア的解釈」(2003年、[[人文書院]]) |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[アルフレッド・サンシエ|アルフレッド・サンスィエ]] |title=ミレーの生涯 |publisher=[[KADOKAWA]] |series=[[角川ソフィア文庫]] |year=2014 |isbn=978-4-04-409461-4 |ref=サンシエ}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[島田紀夫]] |title=印象派の挑戦――モネ、ルノワール、ドガたちの友情と闘い |publisher=[[小学館]] |year=2009 |isbn=978-4-09-682021-6 |ref=島田・挑戦}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[瀬木慎一]] |title=西洋名画の値段 |series=[[新潮選書]] |publisher=[[新潮社]] |year=1999 |isbn=4-10-600576-X |ref=瀬木}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=[[高階秀爾]] |title=近代絵画史――ゴヤからモンドリアンまで |publisher=[[中央公論新社]] |series=[[中公新書]] |year=1975 |id=(上)ISBN 4-12-100385-3 (下)ISBN 4-12-100386-1 |ref=高階・絵画史}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=コルネリア・ホンブルク |others=野々川房子訳 |title=ゴッホ オリジナルとは何か?――19世紀末のある挑戦 |publisher=[[美術出版社]] |year=2001 |isbn=4-568-20169-1 |ref=ホンブルク}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=安井裕雄 |others=[[高橋明也]]監修 |title=もっと知りたいミレー――生涯と作品 |publisher=[[東京美術]] |series=アート・ビギナーズ・コレクション |year=2014 |isbn=978-4-8087-0977-8 |ref=安井}} |

|||

* {{Cite book |和書 |author=ジョン・リウォルド |others=[[三浦篤]]、[[坂上桂子]]訳 |title=印象派の歴史 |publisher=[[角川学芸出版]] |year=2004 |origyear=(1st ed.) 1946 |isbn=4-04-651912-6 |ref=リウォルド}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

{{Commonscat|Jean-François Millet (II)}} |

|||

{{Wikiquotelang|en|Jean-François Millet}} |

|||

* [http://www.atelier-millet.fr L'Atelier de Jean-François Millet]{{Fr icon}} |

|||

* [http://www.jeanmillet.org Jean-François Millet: Complete Works]{{En icon}} |

|||

* [http://www.artcyclopedia.com/artists/millet_jean-francois.html Jean-François Millet at Artcyclopedia]{{En icon}} |

|||

* [https://web.archive.org/web/20050527105735/http://19thc-artworldwide.org/winter_03/articles/coug.html Millet's Milkmaids by Maura Coughlin]{{En icon}} |

|||

* {{Cite CE1913 |last=Gillet |first=Louis |wstitle=Jean-François Millet |short=x}}{{En icon}} |

|||

* {{Cite EB1911 |last=Emilia |first=Lady Dilke |wstitle=Millet, Jean François (1814-1875) |short=x}}{{En icon}} |

|||

* Cartwright, Julia, (1902) [https://archive.org/stream/jeanfrancoismill00cart#page/n5/mode/2up ''Jean François Millet: his life and letters]'' London: Swan Sonnenschein and Co.{{En icon}} |

|||

* Sensier, Alfred, (1881) [https://archive.org/details/jeanfranoismil00sens?q=sensier ''Jean-Francois Millet – Peasant and Painter''] (transl. Helena de Kay) London: Macmillan and Co.{{En icon}} |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{デフォルトソート:みれ しやん ふらんそわ}} |

{{デフォルトソート:みれ しやん ふらんそわ}} |

||

2018年1月31日 (水) 13:39時点における版

| ジャン=フランソワ・ミレー Jean-François Millet

| |

|---|---|

ナダールによる肖像写真(1856年-1858年頃) | |

| 誕生日 | 1814年10月4日 |

| 出生地 |

|

| 死没年 | 1875年1月20日(60歳没) |

| 死没地 |

|

| 墓地 |

|

| 墓地座標 | 北緯48度28分16.76秒 東経2度36分29.03秒 / 北緯48.4713222度 東経2.6080639度 |

| 国籍 |

|

| 運動・動向 | バルビゾン派 |

| 流派 | 写実主義(レアリスム) |

| 芸術分野 | 絵画 |

| 出身校 | エコール・デ・ボザール |

| 代表作 | 『落穂拾い』、『種まく人』、『晩鐘』 |

| 受賞 | レジオンドヌール勲章(1868年) |

| 後援者 | アルフレッド・サンシエ |

| 影響を受けた 芸術家 | コロー |

| 影響を与えた 芸術家 | 印象派、ファン・ゴッホ、ダリ[2] |

ジャン=フランソワ・ミレー(Jean-François Millet[3][注釈 1]、1814年10月4日 - 1875年1月20日)は、19世紀のフランスの画家。バルビゾン派の代表的画家の1人とされ、特に農民画で知られる。

概要

ミレーは、ノルマンディー地方のグリュシーで、農家に生まれた。長男として跡継ぎになることが期待されていたが、18歳の頃から、シェルブールの画家のところで絵の修業を始めた(→少年時代)。教師から才能を見出され、奨学金を得て、1837年からパリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に行き、歴史画家ポール・ドラローシュの下で学んだ。しかし、1839年、ローマ賞に落選すると、学校を去った(→エコール・デ・ボザール)。1840年に肖像画でサロン・ド・パリに初入選し、シェルブールで肖像画の注文を次々受けて制作した。最初の妻ポーリーヌと結婚し、共にパリに移ったが、1844年、ポーリーヌを亡くした(→肖像画家としての活動)。いったんパリから帰省するが、実家の反対を押し切って交際を始めたカトリーヌとともに、1845年、再びパリに出て、肖像画や女性の裸体画を制作して生活した。この頃、後のバルビゾン派の同志となるテオドール・ルソーやコンスタン・トロワイヨン、支援者となるアルフレッド・サンシエと出会った。1847年のサロンに神話画を入選させた(→再度のパリ行き)。1848年、2月革命によって共和派が実権を握ると、美術界の民主化が進み、ミレーは政治的支援者を得た。この年のサロンに出品した農民画『箕をふるう人』が好評を博し、ミレーは政府注文を受けることになった(→1848年サロンでの成功)。

1849年、パリでコレラが大流行したことや、ミレーの政治的支援者が失脚したことから、ミレーは、バルビゾンに移住し、先に滞在していたルソーらの仲間入りをした。1851年のサロンに『種まく人』を提出して入選したが、これが農民の悲惨な生活を訴える政治的なメッセージと受け取られ、左右両派の激しい論争の的となった(→バルビゾン移住)。第二帝政の時代となった1850年代には、農民画を中心にサロンへの応募を続け、その中には高評価を得るものもあったが、酷評される作品もあった。1857年のサロンに『落穂拾い』を出品し、これもまた政治的な議論を巻き起こした(→第二帝政前期(1850年代))。1860年代も好評と不評の波を経験したが、1864年のサロンに出品した『羊飼いの少女』が絶賛され、これを機にミレーの評価は一気に高まった。1865年以降、コレクターからパステル画の注文を大量に受け、特に数多くの風景画を明るい色彩のパステルで描くようになり、新しい境地が生まれた。1867年のパリ万国博覧会では、一室を与えられて9点の代表作を展示し、巨匠としての名声を確立した(→第二帝政後期(1860年代))。

1860年代末からは体調悪化に悩まされながら、「四季」連作などに取り組んだ。1870年の普仏戦争と1871年のパリ・コミューンでシェルブールに疎開したことなどで、「四季」連作の制作は中断を余儀なくされたが、亡くなった親友ルソーへの鎮魂の意味を込めたと言われる名作『春』を完成させている。1874年頃から急速に健康状態が悪化し、1875年に亡くなった(→晩年)。

ミレーの作品は、生前から徐々に市場での評価が高まった。ミレーが1860年に1000フランで売却した『晩鐘』は、死後の1889年に55万3000フランで落札されるに至った。20世紀後半には、印象派・ポスト印象派の画家には及ばないが、ニューヨーク・サザビーズのオークションで数十万ドルという高値で取引されるようになった(→市場での評価)。他方、サンシエの伝記やそれに基づくロマン・ロランによるミレー偉人伝を基に、清貧の農民画家という脚色された「ミレー神話」が語られるようになり、フィンセント・ファン・ゴッホもサンシエの伝記を読んで影響を受けた1人である(→ミレー神話の流布)。特に、ミレー作品にプロテスタンティズムに通じるものを感じ取ったアメリカ人や、偉人伝に影響された日本人の間では、フランス以上にミレー熱が高まった(→アメリカ、日本)。

ミレーの油彩画は約400点、パステル画は約200点と言われている(→カタログ)。風俗画や風景画は、19世紀半ばのフランス絵画を支配していたアカデミズム絵画では低い評価しか与えられていなかったが、ミレーは、コローや他のバルビゾン派の画家とともに、都市を出て、田園に取材した作品を多く制作した。特に、ミレーは、風景画を好んだ他の画家よりも、働く農民の生活への関心が強く、農民画を多く制作している。都会人の満足するような田園風景を描くのではなく、農民の生活に向き合って真摯に観察したところにミレーの独自性がある。もっとも、晩年に向かうにつれて、風景画への関心も強まっている(→時代背景、画風)。ミレーの作品の影響を最も強く受けたのはファン・ゴッホであるが、そのほかにも印象派や20世紀の画家がミレーを高く評価し、一定の影響を受けている(→影響)。

生涯

少年時代

ジャン=フランソワ・ミレーは、1814年、フランス・ノルマンディー地域圏マンシュ県のグレヴィル村(現在ラ・アーグに吸収)グリュシー地区に生まれた。コタンタン半島の突端にある村である。ミレーの家は、農家だが、母エーメ=アンリエット=アデライド・アンリは、フランス革命後に没落したアーグ地方の領主の家系である。父ジャン=ルイ=ニコラ・ミラーは、神父、科学者、農学者を輩出した家系である。父は、農作業の傍ら、グレヴィルの教会の合唱指揮者を務めたり、絵を描いたりすることもあった。ミレーが幼い頃は、祖母ルイーズ・ジュムランが面倒をみてくれた[4]。

ミレーは、9人きょうだいの長男であり(うち妹1人は早世)、農家の後継ぎとして期待されていた。7歳になる前に学校に入り、12歳頃からラテン語を学んだが、やがて家の農作業を手伝うようになった[5]。

アルフレッド・サンシエの伝記によれば、ミレーは、農作業の傍ら、写生をし、1832年、ミレーが18歳の頃、腰の曲がった老人の歩くポーズを描いた木炭の素描に両親が感激し、シェルブールの画家ムシェルの画塾に連れて行ったという[6]。1835年11月、父が死去したため、ミレーは家業を継ぐため実家に戻ったが、祖母の強い勧めで再びシェルブールに出て、アントワーヌ=ジャン・グロの弟子テオフィル・ラングロワ・ド・シェヴルヴィルという画家の下で修業を続けた[7]。この頃、シェルブールでは、地元の美術愛好家トマ・アンリがコレクションを基にトマ=アンリ美術館を開館したばかりであり、ミレーはこの美術館に通った。ミレーは、アントニス・モルの『キリストの埋葬』、イタリア・バロックの画家バルトロメオ・スケドーニの『聖バルトロメオの殉教』、18世紀フランスのアカデミー派シャルル=アンドレ・ヴァン・ローの『憂鬱質』などの作品を模写している[8]。

パリ

エコール・デ・ボザール

ラングロワは、ミレーの才能を見出し、パリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に進学するよう推薦した。シェルブール市議会で年400フランの奨学金が認められ、マンシュ県議会でも年600フランの奨学金が認められ、1837年1月からパリで学ぶこととなった[9]。父を亡くしたミレーの家で、成人した男子はミレーしかいなかったが、祖母や母は、家の財産を犠牲にする覚悟で、彼をパリに送り出した[10]。

ミレーは、エコール・デ・ボザールで、高名な歴史画家ポール・ドラローシュのアトリエに入って学んだ。しかし、ドラローシュのアカデミックな授業には違和感を感じてあまり出席しなかった。パリの不潔な安宿や町並みにもなじめなかった[11]。ルーヴル美術館には熱心に通い、ミケランジェロ、フラ・アンジェリコ、ティツィアーノ、ジョルジョーネ、ニコラ・プッサンなどに魅了されたと後に語っている。逆にブーシェやヴァトーといったロココの画家は、模写をしているが、ミレーの好みではなかったという[12]。

1839年、画家としての登竜門であるローマ賞に応募したが、落選し、その後間もなくエコール・デ・ボザールを去った。サロン・ド・パリに『聖母を教育する聖アンナ』を応募するが、落選した。12月には奨学金を打ち切られた[13]。

-

『尼僧のオウム(ヴェル・ヴェル)』1839-40年。油彩、キャンバス、32.5 × 40 cm。私蔵[14]。

肖像画家としての活動

ミレーは、1840年のサロンに2点の肖像画を提出し、このうち、親友マロルの父親を描いた『ルフラン氏の肖像』が初入選を果たした。これを機に、パリを去ってシェルブールに戻った。1841年11月、洋服仕立屋の娘ポーリーヌ=ヴィルジニー・オノと結婚した[15]。

ミレーは、シェルブールの社交界で肖像画家としての名声を得、次々に肖像画の注文を受けた。1840年から1843年にかけて、50点以上の肖像画を制作し、そのほとんどが油彩である。その中で、シェルブール市議会から、亡くなったばかりの前市長ジャヴァン氏の肖像画の注文を受けたが、ミレーは故人を知らず、若い時の不出来な肖像画しか与えられない状態で制作せざるを得なかった。出来上がりは不評で、市議会が300フランの報酬を100フランに値切ったため、ミレーは落胆し、市議会に肖像画を寄贈してしまった[16]。

1842年、妻ポーリーヌとともにパリに移った。1842年、1843年のサロンに応募したが、落選した[17]。しかし、ポーリーヌは、不健康な都会生活や貧しさから結核にかかり、1844年4月21日、亡くなってしまった[18]。この年のサロンには2点が入選したが、妻の死に落胆したミレーは、パリを去った[19]。

-

『ジャヴァン氏の肖像』1841年。トマ=アンリ美術館。

-

『自画像』1841年。トマ=アンリ美術館。

-

『部屋着姿のポーリーヌ・オノの肖像』1843-44年。油彩、キャンバス、100 × 80 cm。トマ=アンリ美術館。

再度のパリ行き

ミレーは、帰省するが、シェルブールで家政婦をしていたカトリーヌ・ルメール(当時18歳)と交際を始めた。しかし、カトリーヌの実家はブルターニュ地方ロリアンの貧農であったこともあり、ミレーの祖母や母はカトリーヌとの交際に大反対であった。ミレーは、この頃、シェルブール市立大学の美術教授に招聘されていたが、実家に近い地方大学を避け、再びパリに出ることにした。パリ行きの資金を実家に頼れなかったため、ル・アーヴルで個展を開いて絵を売ったり、肖像画の注文を受けたりして、1年間で900フランをためた。この時期には、パステル調の色彩を使ったロココ風の絵画を制作しており、「華やかな手法(マニエール・フルーリ)」の時代と呼ばれる[21]。

こうして、1845年末、カトリーヌとともにパリに到着し、1846年初め、ロシュシュアール通りに住居を定めた[22]。7月には、第1子となる長女マリーが生まれた[23]。当時のロシュシュアール通りは、若い画家、彫刻家、作曲家、演劇人たちが安い家賃を求めて集まっていた。ミレーは、この街で、シャルル・ジャック、ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペーニャ、テオドール・ルソー、コンスタン・トロワイヨンといった後のバルビゾン派の同志と出会った。また、後の支援者かつ伝記作家となるアルフレッド・サンシエとも出会った[24]。

この時期のミレーは、女性の裸体画を多く制作して収入源とした。サンシエの伝記では、次のようなエピソードが紹介されている。ミレーは、ある晩、画廊の前で彼の『浴女たち』を眺めている2人の若者を目撃した。若者の1人が「この絵の画家を知っているか」と聞くと、「うん、裸の女しか描かないミレーという画家だ」と答えた。その会話を聞いたミレーは、生活は苦しくなるだろうが、二度と裸体画を描くまい、自由に心に思うものだけを描こうと決意し、田園をテーマとした作品に向かった、という[25]。ただ、これに対しては、当時のサロンでは女性の裸体を描いた歴史画が多いことから、裸体画にもサロンで認められるための肯定的な意味があるという指摘がある[26]。

1847年のサロンに、『樹から降ろされるエディプス』を提出し、入選した。赤子の時に捨てられたエディプス(オイディプース)が羊飼いの夫婦によって発見されるギリシア神話の場面を描いた作品である[27]。

1848年サロンでの成功

1848年2月、ルイ・フィリップ国王の7月王政が1848年のフランス革命(2月革命)で打倒され、共和派が実権を握った(フランス第二共和政)。シャルル・ジャックの友人であった共和主義者フィリップ=オーギュスト・ジャンロンが国立美術館総局長に就任し、その影響力で、内務省から、シャルル・ジャックや、テオドール・ルソー、ミレーへの作品の注文がされるようになった[30]。

1848年3月から開かれたサロンは、民主化の結果として、無審査で、全応募作品が入選となった[31]。ミレーは、この年のサロンに、『箕をふるう人』と『バビロン捕囚』を提出した。このうち、『バビロン捕囚』は、ニコラ・プッサンの手法にならった本格的な歴史画であったが、批評家の評判が悪かった[32]。他方、『箕をふるう人』は、ミレーの農民画の出発点といえる作品であり、サロンでも好評を得た。批評家テオフィル・ゴーティエは、「色彩は堂々としたもので、赤い布を頭にかぶるが、それとぼろ着の青の対比が面白く、なかなか手慣れている。空中に舞う穀物の描写は極めて素晴らしく、この絵を見てくしゃみをする人もいるかもしれない」と書いた。内務大臣ルドリュ=ロランが500フランという高値でこの作品を買い上げた。2月革命の原動力となった農民が、赤・青・白という共和国のシンボルであるトリコロールと同じ色をまとうというイメージが、内務大臣の意にかなったとも考えられる[33]。

『箕をふるう人』の成功によって、共和国政府からミレーに絵画制作の注文がされることになった。ミレーは、旧約聖書の創世記に題材をとった『ハガルとイシュマエル』を描きかけたが、結局、農民を主題とした『刈入れ人たちの休息』を提出した。これによって、1800フランの報酬を得た[34]。

バルビゾン

バルビゾン移住

1849年1月か2月、第3子で長男のフランソワが生まれた[37]。ところが、6月、パリではコレラが大流行し、上下水道の不備や不潔な安宿のため、貧困地区を中心に2万人近くの死者が出た。また、同じ時期、ルイ・ナポレオン大統領によるローマ侵攻に抗議する暴動が起きて武力鎮圧され、ルドリュ=ロランをはじめとする左派の議員が一掃された。これによって、ミレーは政治的支援者を失うことになった。そうした中、ミレーは、シャルル・ジャックの誘いを受けて、一緒にバルビゾンの村に移住することにした。政府注文で得た報酬がその資金となった[38]。

バルビゾンは、フォンテーヌブローの森の入口に当たり、1820年代からジャン=バティスト・カミーユ・コローが写生に訪れるようになり、1830年代からはテオドール・ルソー、ディアズ・ド・ラ・ペーニャ、1840年代にはコンスタン・トロワイヨンやシャルル=フランソワ・ドービニーが滞在するようになった。彼らの拠点は、1824年にフランソワ・ガンヌが開業した「ガンヌの宿」であった。ミレーとシャルル・ジャックも、当初、ガンヌの宿に滞在したが、その後、家を借りた。6月28日、サンシエに、次のような手紙を送っている[39]。

ジャックと私は、しばらく当地に滞在することに決めた。2人とも結局家を借りてしまった。物価はパリに比べれば極めて安く、パリに出ようと思えば、大した時間もかからず行ける。とりわけここの風景は素晴らしい。パリにいるよりもずっと静かに制作に打ち込めるだろうし、もっと良いものが描けると思う。要するにここにしばらく暮らしてみたいのだ。

1850年10月、第4子(三女)マルグリットが生まれた[40]。同年末から1851年にかけてのサロンに、『藁を束ねる人』と、代表作となる『種まく人』を提出し、入選した。『種まく人』は、農民の悲惨な生活に抗議する政治的な表明ととらえる人も多く、激しい議論を呼んだ。当時のフランスは、2月革命や普通選挙の実施によって政治的発言力を増した農民・労働者階級と、その脅威を抑え込もうとするブルジョワ階級との対立が高まっており、それを反映して、『種まく人』は、保守派からは「ミレー氏は……農民と呼ばれる悪党と同種の輩である」などと非難を浴びる一方で、左派からは、「彼は現代の民衆(デモス)の擬人像である」などと持ち上げられた[41]。また、この作品を支持したテオフィル・ゴーティエが「乱暴な身振りと、ひどく粗末ななりをしたこの人物は、種をまく土の色で塗られているかに見える」と指摘したとおり、アカデミックな技法では嫌われる絵具の厚塗りを行っており、その点でも革新的であった[42]。同じ年のサロンでは、ギュスターヴ・クールベの『オルナンの埋葬』もスキャンダルになっており、2月革命後のフランスで、貧富の格差、都会と田舎の格差に対する意識が高まっていたことを示している。そうした中、政治や社会の現実を描くミレーやクールベ、ドーミエといったレアリスムの画家が現れたことは、美術史上の革命といえる[43]。

ミレーは、1851年頃、サンシエへの手紙で、「結局、農民画が私の気質に合っている。社会主義者とのレッテルを貼られることがあったにしても、芸術で、最も私の心を動かすのは何よりも人間的な側面なのだ。」と書いている[44]。

第二帝政前期(1850年代)

1851年5月には、幼い時にミレーの世話をしてくれた祖母が故郷グリュシーで亡くなった。しかし、祖母も母もミレーの再婚を認めておらず、ミレーは子供の存在も実家に隠していたため、グリュシーに帰ることはなかった[47]。12月、ルイ・ナポレオンがクーデターを起こし、さらに1852年12月に皇帝(ナポレオン3世)に即位し、フランス第二帝政が始まった。ミレーは、1853年のサロンに、旧約聖書のルツ記に題材をとった農民画『刈入れ人たちの休息(ルツとボワズ)』ほか2点を出品し、好評を得て2等賞を与えられた[48]。批評家ポール・ド・サン=ヴィクトルは、「彼の『刈入れ人たちの休息』は、ホメロスの牧歌を方言で語ったものだ。ここには詩があり、大衆の尊厳がある!」と賞賛した[49]。この頃、ミレーにはアメリカ人コレクターが付くようになり、『刈入れ人たちの休息』は後のボストン美術館初代館長マーティン・ブリンマーが購入した[50]。従来からの支援者サンシエも、作品を愛好家に紹介したり、自ら購入したりして、ミレーを支えた[51]。

1853年には、アルフレッド・フェイドーの注文による「四季」連作を制作した。そのうち1枚が『落穂拾い、夏』であり、後のサロン出品作『落穂拾い』につながる作品となっている[52]。

1853年4月、母が亡くなり、5月、ミレーは遺産相続のために1845年以来初めて故郷に帰省した。また、カトリーヌと正式に結婚した[53]。

1855年のサロンは、パリ万国博覧会の美術展覧会に吸収されて実施された。ミレーは、3点を提出したが、『木こり』と『草を焼く農婦』は落選し、『接ぎ木をする農夫』だけが入選した。『接ぎ木をする農夫』は、評価は悪くなかったが、買手がつかなかった。すると、友人テオドール・ルソーが、4000フランで購入を希望するアメリカ人を見つけたと言って、取引を仲介してくれた。実際には、博覧会で成功を収めたルソーが、友人の尊厳を慮って、アメリカ人の買手を装いながら、自らの資金でこの作品を購入したのであった[54]。1856年3月には、第5子(四女)エミリーが生まれた[55]。

サンシエの伝記によれば、1856年以降の数年間は、ミレーにとって特に経済的に苦しい時期であった。予定していた絵の買手が、代金の額に納得せず、売れずに残ってしまったこともあった。2人の弟が同居するようになり、家族の人数が増えたことも生活を苦しくした。ミレーは、サンシエに、洋服屋やパン屋の集金人、執行吏たちが押しかけてくる様子を伝え、資金の援助を依頼している。他方、この頃から、羊飼いのテーマに魅了されるようになり、『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』などの制作に着手している[56]。

ミレーは、1857年のサロンに、『落穂拾い』を出品した。落穂拾いとは、地主の麦畑の収穫を手伝う零細農民が、手間賃のほかに、1割ほど残された落ち穂を拾う権利を有するという風習であるが、1854年、地主階級がこれを廃止しようと運動を始め、2年間の論議の末、収穫が終わった後に行うこと、農婦と子供のみが行うこと、日没前までとすること、監視員を付けることといった制限が課された上で認められることになった。ミレーは、以前から取り組んでいた落穂拾いの構図を完成させてサロンに臨んだ。畑には、拾うべき麦穂がほとんど落ちていない上、農婦の脇の下に破れ目が見えるなど、農民の貧しさを強調した内容となっている。この作品も、政治に敏感なサロンで議論を巻き起こし、保守派からは厳しく非難される一方、左派からは農民の美徳を表したものと評価された。かつて『刈入れ人たちの休息』を賞賛した批評家ポール・ド・サン=ヴィクトルは、今度はミレーを批判する側に回った[57]。この年、第6子(二男)シャルルが生まれた[58]。

また、この年、ミレーは、ボストン出身の美術収集家トマス・ゴールド・アップルトンの注文を受け、『晩鐘』を制作した。しかし、アップルトンが引取りに来なかったため、1860年に1000フランで売却している[59]。ミレーによれば、これは、祖母の思い出をもとに描いた作品である。バルビゾンの隣に広がるシャイイの平原に鳴り響く晩鐘を合図に、農民夫婦が手を休め、「主の御使い」から始まる祈りを捧げる場面である[60]。

1858年、ローマ法王の特別列車のために、ミレーに『無原罪の御宿り』の注文があった。ミレーはこれに応じて作品を納めたが、法王庁の枢機卿らの期待していたものとは違い、片隅に追いやられてしまったようである[61]。

1859年のサロンでは、『死と木こり』が落選し、『牛に牧草を食べさせる農婦』のみが入選した。作家デュマや『ガゼット・デ・ボザール』誌はミレーの落選作を擁護したが、従来支持してきたテオフィル・ゴーティエが批判に回り、詩人シャルル・ボードレールも酷評した[62]。1853年のサロンで得た無鑑査の資格も喪失した[63]。

-

『仕事に出かける人』1851-53年。油彩、キャンバス、55.9 × 45.7 cm。シンシナティ美術館。

-

『クーザン村』1854-73年。油彩、キャンバス、73.2 × 92.4 cm。ランス美術館。

-

『接ぎ木をする農夫』1855年。油彩、キャンバス、81 × 100 cm。ノイエ・ピナコテーク。1855年サロン入選。

-

『パンを焼く農婦』1853-54年。油彩、キャンバス、55 × 46 cm。クレラー・ミュラー美術館[66]。

-

『死と木こり』1858-59年。油彩、キャンバス、77 × 100 cm。ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館。1859年サロン落選。

第二帝政後期(1860年代)

1860年代前半には、ベルギー人画商のアルチュール・ステヴァンスおよびそのビジネス・パートナーであるエヌモン・ブランと長期契約を結び、経済的に安定するようになってきた[69]。1862年には、グーピル商会との取引が始まった[70]。

1861年のサロンでは、『羊の毛を刈る女性』、『ミルク粥』、『待つ人』の3作品が入選した。『羊の毛を刈る女性』は、サロンで賞賛された[71]。この年、第8子(三男)ジョルジュが生まれた[72]。

1863年のサロンに、代表作の一つとなる『鍬に寄りかかる男』を出品したが、重労働にあえぐ農民の姿は、サロンでは酷評された[73]。「脱走した殺人者がモデルではないか」との評もあった[74]。他に『羊毛を梳く女』と『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』を出品している[75]。

1864年のサロンで、『羊飼いの少女』と『仔牛の誕生』を出品した。『羊飼いの少女』は、好評を博して1等賞を与えられた。批評家ジュール=アントワーヌ・カスタニャリは、「大地と空、情景と人物が呼応し、結び付いている。技巧ではなく精神が、表面的な魅力の陰に存在している。まさに最高峰の芸術」と絶賛した。文科省美術局から1500フランで政府買上げの申出がされたが、もともと個人からの注文品であったことから、断った[76]。この作品の成功を機に、ミレーの評価は一気に高まった[77]。他方、『仔牛の誕生』は、ゴーティエから「未来の聖牛アピスを運んでいるエジプトの司祭たちのような、農民たちの馬鹿げた厳粛さ」と言われるなど、酷評を浴びた[78]。

この年1月、ミレーは、友人の建築家アルフレッド・フェイドーから、フェイドーが設計した銀行家トマの邸宅の4枚の装飾パネルを依頼された。ミレーは、これに応じ、『春(ダフニスとクロエ)』、『夏(豊穣の女神)』ほか2点(秋は現存せず)の「四季」連作を制作した。これは、1852年に同じくフェイドーから注文を受けて制作した「四季」連作から数えて2回目である[79]。

1865年9月、パリの実業家エミール・ガヴェが、テオドール・ルソーの紹介でミレーに会い、パステル画を大量に注文したいと申し出た。パステル画は、完成が早いことから、短期間にミレー・コレクションを作りたいという計画であった。3年間集中して制作してくれれば、月給として1000フランを支払うという条件が示された。結局、ミレーは、1870年までに95枚のパステル画を納品した。その頃、ボストン出身の大富豪クィンシー・アダムズ・ショーもミレーの油絵とパステル画を多数収集するようになり、後にボストン美術館のコレクションに引き継がれることになる[80]。また、1866年2月に妹が亡くなり、グリュシーに帰省したこと、6月から7月にかけて、妻の湯治のため、オーヴェルニュ地方の温泉地ヴィシーに滞在したことを機に、パステル画で多くの風景画も制作するようになった[81]。グリュシーに帰省した際には、初めての大型の風景画『グリュシーの村はずれ』を制作し、サロンに出品したが、余り注目を集めなかった[82]。パステル画では絵具のように混色できないこともあって、油絵でも、それまでの褐色を基調としていた絵は、明るい色彩が増えてきた[83]。ガヴェとの契約で収入が安定し、1866年から1868年にかけて、毎年ヴィシーを訪れる余裕ができたのもそのためである[84]。

1867年には、パリ万国博覧会の美術展覧会が開催された。ミレーは一室を与えられ、『馬鈴薯の収穫』、『死と木こり』、『落穂拾い』、『夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い』、『羊の毛を刈る女』、『羊飼いの少女』、『馬鈴薯植え』、『晩鐘』、『羊の牧舎、月光』という9点の代表作を出展した。これによってミレーは巨匠としての名声を確立した[85]。同年のサロンでも、『烏のいる冬景色』と『鵞鳥番の少女』を出品して1等賞を与えられた[86]。

-

『ミルク粥』1861年。油彩、キャンバス、114 × 99 cm。マルセイユ美術館。1861年サロン入選。

-

『烏のいる冬景色』1862年。油彩、キャンバス、60.3 × 73.6 cm。オーストリア・ギャラリー[89]。1867年サロン入選。

-

『夏(豊穣の女神)』1864-65年。油彩、キャンバス、266 × 135 cm。ボルドー美術館。

晩年

1867年12月、ミレーの盟友テオドール・ルソーが亡くなった[97]。1868年初め、ルソーの顧客だった工場主フレデリック・アルトマンと出会い、アルトマンから、ルソーの残した風景画を補筆して完成させることを依頼された。また、3月には、新たな「四季」連作を依頼された。しかし、この頃、ミレーの体調が悪化し、頭痛に悩まされるようになって、制作を中断することになった。脳腫瘍だったと言われている[98]。

1868年8月には、レジオンドヌール勲章(シュヴァリエ)を授与された[99]。9月、サンシエとともにアルザス地方とスイスに旅行に行った[100]。同年末には、美術批評家フィリップ・ビュルティの仲介で、『ソネットとエッチング』という書物のための挿絵の版画を制作した[101]。この本は350部印刷され、愛好家に限定刷りであることを証明するために版画の原版を破棄するのが通例だったが、ミレーは、こうした慣習を知らず、原版破棄は野蛮なことだと考えたため、発行人との間で論争をしたが、最終的に原版破棄を受け入れた[102]。1869年のサロンには『編み物の手ほどき』を出品し、その調和のとれた造形は審査委員カスタニャリから賞賛を受けた[103]。

1870年のサロンには審査委員に選ばれるとともに、風景画『11月』と『牛乳をかき回す女』を出品した。ただ、その後はサロンへの応募をしていない。既に評価の確立したミレーにとって、それ以上サロンに応募する必要はなくなっていた[104]。

1870年7月、普仏戦争が開戦し、ナポレオン3世がプロイセン軍に敗北した。1871年3月には、パリ・コミューンの蜂起があり、5月の「血の1週間」で鎮圧されるまで内乱が続いた。この間、ミレー一家は旧友ファルダンを頼ってシェルブールに疎開したが、戦中は野外で写生することも禁じられ、ミレーは、写生中にスパイ容疑で何度も勾引された[105]。故郷グレヴィルに家族で訪れた時には、サンシエに、「私が生まれ、両親が生涯を送った家を、今やよそ者として改めて見ると、何ともいえない悲しい気持ちで一杯になる。」と感想を漏らしている。ミレーは、グレヴィルの断崖をパステル画に描き、また、シェルブールを訪れたサンシエに故郷を案内して回った。サンシエによれば、楽しい思い出が詰まった生家を改めて見て、ミレーは涙があふれるのをこらえている様子だったという[106]。その年11月、一家がようやくバルビゾンに帰宅すると、新しい注文が一気に押し寄せた[107]。

1872年には、ポール・デュラン=リュエルがミレーの主要な画商となった[108]。他方、ミレーの体調は良くなく、同年末には、サンシエに、「目の具合がとても悪い。絵も描けない有様だ。」と書いている[109]。

1868年の注文以来、病気や戦争により、最後の「四季」連作の制作は遅れていたが、晩年、『春』、『秋、積みわら』を完成させた。『夏、蕎麦の収穫』はまだ署名がされてないままで、『冬、薪を運ぶ女』は粗描きのままに終わっている[110]。『春』は、ミレーの風景画の中でも最も綿密な仕上げがされており、最高傑作の一つに数えられる。再生や復活の象徴が多く盛り込まれていることから、1867年に亡くなった親友ルソーへの鎮魂という意味があるのではないかと考えられている[111]。

1874年、政府から、パリのパンテオンの壁画装飾の依頼を受け、習作に着手したが、健康状態が急激に悪化した。死の間際の1875年1月3日、妻カトリーヌと教会で結婚式を挙げた。そして、1月20日、ミレーはバルビゾンで亡くなった。1月23日、シャイイにある墓地の、親友ルソーの隣に埋葬された。先輩画家のコローは、ミレーの遺族の生活を心配し、残された妻に多額の弔慰金を送った。残された作品は、同年中に売立てにかけられ、散逸した[112]。

-

『水仙とすみれ』1867年頃。パステル、紙、40 × 50 cm。ハンブルク美術館。

-

『秋、積みわら』1874年頃。油彩、キャンバス、85.1 × 110.2 cm。メトロポリタン美術館[116]。

-

『松明での鳥の猟』1874年。油彩、キャンバス、73.7 × 92.7 cm。フィラデルフィア美術館[118]。

後世

市場での評価

ミレーが1860年に1000フランで売却した『晩鐘』は、転売が重ねられ、1872年には画商ポール・デュラン=リュエルがブリュッセルの収集家に3万8000フランで売っており、ミレーの生前に38倍にも高騰した。1889年、収集家セクレタンの売立ての対象となり、フランス政府とアメリカ美術協会が激しく競り合った。フランスの美術大臣アントナン・プルーストが55万3000フランで落札したが、余りの高値に議会が支払を拒否し、アメリカ美術協会が手にした。しかし、1890年にパリのルーヴル百貨店社長アルフレッド・ショシャールが80万フランで買い戻し、1909年にフランス政府に遺贈されるに至った[119]。19世紀末には、ミレー1点が数十万フランから100万フラン超で取引される状態であった[120]。

1887年には、エコール・デ・ボザールでミレーの大規模な回顧展が開かれ、1889年には、パリ万国博覧会でフランス絵画の巨匠として紹介され、代表作が展示された[121]。

20世紀になると、印象派、ポスト印象派に人気が集まったこともあって、1945年の売立てで『種まく人』が2万6000ドルといったレベルで、低めに落ち着いていた。しかし、1960年代に再び上昇を始め、1976年のニューヨーク・サザビーズで『接ぎ木する農夫』が36万ドル、1977年のニューヨーク・サザビーズで『種まく人』が30万ドルといった高値で落札された。後者は、間もなく7500万円で山梨県立美術館の所蔵となった。1978年のニューヨーク・サザビーズでは、『箕をふるう人』が60万ドルで落札された。1986年には、ニューヨーク・サザビーズで『種まく人』のパステル、チョーク作品が72万5000ドルという高値で落札された。もっとも、印象派と比べればかなり低額にとどまっている。美術市場では名品は既に払底した状況である[122]。

ミレー神話の流布

ミレーの支援者であり友人であったアルフレッド・サンシエは、ミレーの伝記を執筆した。1877年、ミレー伝のうち1864年末のところまで執筆したところでサンシエは亡くなったが、美術評論家のポール・マンツが、サンシエの残したメモを編纂し、1881年、伝記『ジャン=フランソワ・ミレーの生涯と作品』をパリで刊行した[123]。この伝記は、道徳的で、信仰深く、清貧で、農民として生きた画家という「ミレー神話」を、熱っぽい文章で伝えるもので、各国語に翻訳されて、人々が思い描くミレーの人物像に大きな影響を及ぼした[124]。しかし、実際には、ミレーは父の農作業を手伝って育ったものの、農民として生活したわけではないし、貧乏というのも誇張があり、必ずしも客観的な事実を反映しているわけではない[125]。

画家フィンセント・ファン・ゴッホは、サンシエの伝記を読んで感激した1人であった。ファン・ゴッホは、1882年3月、ハーグでこの本を読み、弟テオドルスに、「ねえテオ、ミレーとはなんと大した男だったのだろう」と感想を書き送り、その後も伝記から度々引用している[126]。

サンシエの伝記に疑問を提示したのが、イギリスの美術史家ジュリア・カートライトであった。1896年、ロンドンで出版した『ジャン=フランソワ・ミレー、生涯と書簡』の中で、バルビゾンのミレーの家は、サンシエが家主から買い取ってミレーから家賃を取って貸していたこと、ミレーの没後、サンシエが急に家賃を上げて遺族の追い出しを図ったことなどを明らかにした。ミレー夫人が、サンシエの伝記では夫が余りに陰鬱に描かれており、誤解を与えるという不満を持っていたことも明らかにした[127]。

他方、ロマン・ロランは、サンシエの伝記に基づいて、1902年にロンドンで『ミレー』を刊行した。サンシエやホイールライトの伝記から感動的な部分を取り入れた偉人伝となっているが、過大な礼賛となってしまっている[128]。

1921年、エティエンヌ・モロー=ネラトンが3巻の伝記を刊行した。これは、サンシエの伝記の誤りを正し、ミレーの書簡や記録を豊富に収録し、客観的な記述をするものであった[129]。

アメリカ

アメリカでは、ミレーの生前からミレーへの評価が高く、膨大な数の作品が収集されてきた[130]。1876年には、ミレーと一時期親交を持ったボストンの画家エドワード・ホイールライトが「ジャン=フランソワ・ミレーの思い出」を刊行し、ミレー・ブームを起こした[131]。1889年にフランス側との激しい争奪戦の末『晩鐘』がニューヨークにもたらされると、アメリカ美術協会は、アルフレッド・トランブル著『晩鐘の画家 ジャン=フランソワ・ミレー』というミレー小伝を出版した。『晩鐘』に55万3000フランという高値がつくまでの作品の「出世」や、ミレーのサクセス・ストーリーを大衆向けに伝える内容であった[132]。このようにミレーがアメリカで好まれたのは、ミレーの言動や作品に表れる努力(勤勉)と情熱(信仰)というテーマが、アメリカ人のプロテスタンティズム(ピューリタニズム)に訴えかけるからだと指摘されている[133]。

1962年、研究者ロバート・ハーバートが『バーリントン・マガジン』に「ミレー再訪」という論文を掲載し、サンシエに始まるミレー神話の解体を図った。彼は、献身的な息子であり、よき父親であり、生まれ育った生活を描いた農民であり、聖書を熱愛した信心深い人間であり、極度の貧困と戦った美徳の人であるといったミレー像が、サンシエの伝記とごく一部の作品のみに基づいたステレオタイプであることを指摘し、新たなミレー像を提示するに至った[134]。。

日本

日本に初めてミレーに関する情報がもたらされたのは、1876年(明治9年)にお雇い外国人として来日したアントニオ・フォンタネージによってであった。フォンタネージは、バルビゾン派の流れを引くイタリア人画家で、1855年のパリ万博でミレーの『接ぎ木をする農夫』を見ており、ミレーの複製画をもたらした。その教え子であった高橋由一はミレーの複製画を複写しており、同じく教え子の浅井忠は、ミレーの作品を翻案した『収穫』(1890年)を製作している[135]。

明治20年代から明治30年代にかけては、パリに留学していた日本人画家たちが次々バルビゾンを訪れた[136]。1887年(明治20年)5月、黒田清輝がフォンテーヌブローを訪れ、翌1888年(明治21年)11月にバルビゾンを訪れた。浅井忠も、留学中の1900年(明治33年)以降、バルビゾンを訪れた。原田直次郎は、ドイツ留学の帰りにルーヴル美術館で『落穂拾い』を模写した[137]。1890年(明治23年)の明治美術会第2回展覧会には、賛助会員でパリ在住の画商林忠正がミレーを含むバルビゾン派の作品を出品した[138]。

刊行物としては、1893年(明治26年)にシカゴ万国博覧会の開催報告書で、久保田米僊が木版画で写した『鍬に寄りかかる人』と『落穂拾い、夏』の図版が木版画で掲載された[139]。本格的な紹介は、岩村透が1902年(明治35年)から翌年にかけて『美術新報』に「画傑みれー伝」と題して連載したのが初めてである。この連載は、ニューヨークで刊行された『晩鐘の画家 ジャン=フランソワ・ミレー』を基にミレー神話を伝えたもので、反響が大きく、連載中に二つの出版社からミレーの画集が出版された[140]。夏目漱石も、ロンドン留学中に呼んだ美術雑誌Studioの1902年冬号に掲載されたモノクロ図版を手本に模写したり、1907年の『文学論』でミレーについて論じたりしている。また、荻原碌山はロマン・ロランの伝記に感動し、ミレーの作品に宗教性を見出している[141]。

1902年(明治35年)には高山樗牛が『文藝界』で『晩鐘』と『落穂拾い』の図版入りでミレーを紹介した。1906年(明治39年)には、岩村透が、ミレー伝を含む『藝苑雑稿』を刊行した[142]。また、1914年以降、ロマン・ロランの英語版伝記の邦訳が複数出版された[143]。このように、日本におけるミレー理解は、英語からの翻訳によるもので、フランス語の原典は無視されてきた[144]。なお、ポスト印象派の画家を熱心に紹介した雑誌『白樺』では、ミレーの扱いは冷淡であり、1917年(大正6年)5月号に『バルビゾンのミレーの家』が表紙を飾ったのと、1920年(大正9年)にカートライトのミレー伝を福田久道が抄訳して掲載した程度である。ただ、有島武郎は、1917年の『新小説』に「ミレー禮賛」という熱烈な評論を書いている[145]。明治末期から昭和初めにかけて、ミレーは熱心に日本に紹介されたが、本物の絵が輸入されないこともあって、画家としてよりは道徳的な偉人として捉えられていた[146]。

1923年(昭和8年)、岩波書店の創業者岩波茂雄は、文化の種をまくといった意味で、ミレーの『種まく人』を社のマークに採用した[147]。

1978年、山梨県立美術館が購入した『種まく人』が公開され、改めてブームが起きた[148]。

作品

カタログ

ミレーの油彩画は、約400点と言われている。そのほか、パステル画200点、水彩画300点、素描2000点を描いている[149]。フランス国内では、シェルブールのトマ=アンリ美術館が肖像画等40点の油彩画を持っており、ルーヴル美術館とオルセー美術館が、収集家からの寄贈と政府買上げで約30点の油彩画を所蔵している。しかし、大半のコレクションを持っているのはアメリカである[150]。日本にも、明治以来のミレー好きと経済発展により、1割近くが所蔵されていると言われる[151]。

時代背景、画風

19世紀半ば、フランスの絵画を支配していたのは、芸術アカデミーとサロン・ド・パリを牙城とするアカデミズム絵画であり、その主流を占めるのが、ドミニク・アングルらの新古典主義であった。そこでは、歴史画や神話画が高貴なジャンルとされ、風景画や風俗画は下位のジャンルとされていた。新古典主義に対抗して、ロマン主義を代表するウジェーヌ・ドラクロワは、同時代の主題を多く採用し、豊かな色彩表現を追求していた。その対立の間隙で、ジャン=バティスト・カミーユ・コローやその後輩に当たるバルビゾン派の画家たちは、都市を出て、自然に即した風景画を描くようになっていった[152]。

ミレーは、バルビゾン派の1人に数えられるが、バルビゾンに移住したのは1849年であり、テオドール・ルソーら、他の画家よりもかなり遅い参加であった。ミレーは、小さい時から農民の厳しい労働を体験して育ったこともあり、他のバルビゾン派の画家と比べ、農民の生活に対する人間的関心が強いことが特徴である。ミレーは、一心に働いている農民の姿を真摯に観察しており、その作品は、見る者に真実の姿を訴えかける力を持っている[153]。

農民画

それまでに優れた農民画を手掛けた画家としては、16世紀オランダのピーテル・ブリューゲルがいた。ミレーも、伝ブリューゲルの絵画4点を含め、オランダ絵画・版画を数多く収集していた[154]。もっとも、ブリューゲルは、アントウェルペンのパトロンの注文で絵画を制作しており、その作品では、農民は、滑稽な田舎者という意味合いがあった[155]。17世紀フランスでは、ル・ナン兄弟が農村を背景にした農民家族の群像を残しているが、農民に扮する上流階級の肖像画という要素があった[156]。

19世紀のフランスでは、アシル・エトナ・ミシャロンやコロー、ジュール・ブルトン、ジュリアン・デュプレに見られる理想化された田園風景としての農民画の流れと、フィリップ=オーギュスト・ジャンロンからオノレ・ドーミエ、ギュスターヴ・クールベに至る労働者・農民の地位を訴える政治的主張を含んだ写実主義の流れがあった[157]。ミレーは、そのいずれの流れとも一線を画しており、都会人の満足するような田園風景を描くのでもなく、政治的主張をするのでもなく、農民の生活に向き合ったところに革新性が認められる[158]。

風景画

ミレーが風景画を描くようになったのは、バルビゾン派の風景画家との交流も影響しているが、1854年のグリュシーへの帰省もきっかけになったとされる。『落穂拾い』以降の農民画においても、農村の風景が徐々に緻密に描かれるようになり、風景への関心が高まっている[159]。

ミレーは、1866年のサロンに、初めての風景画の大作として、故郷を描いた『グリュシーの村はずれ』を出品した。その評判は芳しくなかったが、この年から1870年にかけて、ミレーがサロンに出品した作品の半分が風景画である。ヴィシー、ドイツ、スイスを訪れたり、普仏戦争の時にシェルブールに疎開したりしたことも、風景画に題材を与えた[160]。

晩年に風景画を多く描いたことから、印象派の先駆者とされることがあるが、印象派が対象物に陽光が当たる効果を捉えるために戸外制作を熱心に行ったのに対し、ミレーは、アトリエで制作をしていた[161]。

影響

クロード・モネ、ピエール=オーギュスト・ルノワール、アルフレッド・シスレー、フレデリック・バジールといった、後のバティニョール派、印象派の画家たちは、1860年代前半、シャイイを訪れて森の中で制作し、バルビゾン派の画家からも助言を受けた。モネは、特にミレーを尊敬していたが、気難しいミレーに実際に話しかけることはできなかったという[164]。モネは、バルビゾンで薪を背負った女性というミレーにならった作品も描いている。ただ、その後、ミレーからは急速に離れていった[165]。

ファン・ゴッホは、サンシエによる伝記を愛読するようになる前、画家としての第一歩を踏み始めた時から、ミレーの素描の模写をしている。その後も、終生にわたり、『種まく人』、『掘る人』その他の作品の模写作品を数多く制作している[166]。

そのほか、農村の労働という主題を引き継いだのは、レルミット、ジュール・バスティアン=ルパージュ、ジュール・デュプレといった画家であった。彼らは、印象派的な明るい色彩で、ミレー風の農耕主題を描く折衷様式をとった[167]。

造形の面では、エドガー・ドガ、カミーユ・ピサロ、オディロン・ルドン、ジョヴァンニ・セガンティーニなどが、ミレーのパステル画に影響を受けたといわれる。ジョルジュ・スーラはアトリエにミレーの素描を持っており、フェリックス・ヴァロットンは、若い時にミレーの複製画をもとに版画を制作している[168]。

サルバドール・ダリは、ミレーの『晩鐘』についての独自の解釈を加えた「ミレー『晩鐘』の悲劇的神話』という文章を発表している[169]。

脚注

注釈

- ^ Milletはパリの発音では「ミエ」となるが、ミレーの出身地ノルマンディーの発音では「ミレー」となる(井出 (2014: 141))。

- ^ ボストン美術館所蔵作とほぼ同一構図・同一寸法の『種まく人』が山梨県立美術館に収蔵されており、どちらがサロン出品作かは議論が分かれている(井出 (2014: 44-46))。

出典

- ^ “Jean Francois Millet”. Find a Grave. 2018年1月12日閲覧。

- ^ 安井 (2014: 74-75)。

- ^ "FORVO"での発音例

- ^ 井出 (2014: 64-66)。

- ^ 井出 (2014: 67)、安井 (2014: 6)。

- ^ 井出 (2014: 68)。

- ^ 安井 (2014: 7)。

- ^ 井出 (2014: 70-71)。

- ^ 井出 (2014: 73)、安井 (2014: 7)。

- ^ 井出 (2014: 73)。

- ^ 井出 (2014: 74-76)。

- ^ サンスィエ (2018: 72-78)。

- ^ 井出 (2014: 76)、安井 (2014: 7)。

- ^ “The Nun's Parrot”. Wikiart.org. 2018年1月19日閲覧。

- ^ 井出 (2014: 77-78)。

- ^ 井出 (2014: 79)。

- ^ 安井 (2014: 10-11)。

- ^ 井出 (2014: 82)。

- ^ 安井 (2014: 10)。

- ^ “Portrait of Louise-Antoinette Feuardent”. The J. Paul Getty Trust. 2018年1月13日閲覧。

- ^ 井出 (2014: 82-84)。

- ^ 安井 (2014: 11)。

- ^ 安井 (2014: 11)。

- ^ 井出 (2014: 85-86)。

- ^ サンスィエ (2018: 144)。

- ^ 井出 (2014: 86-87)。

- ^ 井出 (2014: 88)。

- ^ “Femme nue couchée”. Musée d'Orsay. 2018年1月26日閲覧。

- ^ “Oedipus Taken Down from the Tree”. National Gallery of Canada. 2017年12月30日閲覧。

- ^ 安井 (2014: 16)。

- ^ 尾関・陳岡・三浦 (2017: 288)。

- ^ 井出 (2014: 89)。

- ^ 井出 (2014: 92-95)。

- ^ 井出 (2014: 95-97)。

- ^ “The Winnower”. The National Gallery. 2017年12月30日閲覧。

- ^ “Le repos des faneurs”. Musée d'Orsay. 2018年1月12日閲覧。

- ^ 安井 (2014: 19)。

- ^ 井出 (2014: 97-99)。

- ^ 井出 (2014: 99-101)。

- ^ 安井 (2014: 19)。

- ^ 井出 (2014: 36-42)。

- ^ 井出 (2014: 42-43)。

- ^ 尾関・陳岡・三浦 (2017: 297-99)。

- ^ サンスィエ (2018: 169)。

- ^ “The Sower”. Museum of Fine Arts, Boston. 2017年12月27日閲覧。

- ^ “Trussing Hay”. Web Gallery of Art. 2018年1月26日閲覧。

- ^ 井出 (2014: 104)。

- ^ 井出 (2014: 102-03)。

- ^ 井出 (2014: 103)。

- ^ 井出 (2014: 104-05)。

- ^ 安井 (2014: 24)。

- ^ 井出 (2014: 105-06)。

- ^ 井出 (2014: 104)、安井 (2014: 19)。

- ^ 安井 (2014: 32-33)、サンスィエ (2018: 208)。

- ^ 安井 (2014: 35)。

- ^ サンスィエ (2018: 213-26)。

- ^ 井出 (2014: 108-11)。

- ^ 安井 (2014: 35)。

- ^ 井出 (2014: 113-15)。

- ^ 安井 (2014: 38)。

- ^ サンスィエ (2018: 241-44)。

- ^ 安井 (2014: 37)。

- ^ 井出 (2014: 103)。

- ^ “Harvesters Resting (Ruth and Boaz)”. Museum of Fine Arts, Boston. 2017年12月30日閲覧。

- ^ “Shearing Sheep”. Museum of Fine Arts, Boston. 2018年1月18日閲覧。