「キーウ」の版間の差分

編集の要約なし タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

キーウ表記追記、名称節加筆 |

||

| 79行目: | 79行目: | ||

{{独自研究|date=2022年2月}} |

{{独自研究|date=2022年2月}} |

||

{{出典の明記|date=2022年2月9日 (水) 03:50 (UTC)}} |

{{出典の明記|date=2022年2月9日 (水) 03:50 (UTC)}} |

||

'''キエフ'''は[[ウクライナ]]の[[首都]]。他の[[州]]とともにウクライナを構成する[[特別市]]である。 |

'''キエフ'''({{lang-uk|Київ}}<ref group="注">{{IPA-uk|ˈkɪjiu̯|lang|Uk-Київ.ogg}}</ref>、'''キーウ'''とも)は[[ウクライナ]]の[[首都]]。他の[[州]]とともにウクライナを構成する[[特別市]]である。 |

||

[[ドニプロ川]]の中流に位置する。同国最大の[[都市]]で、政治・経済・社会・学術・交通の中心地である。[[5世紀]]後半に建設された[[ポリャーネ族 (東)|ポリャーネ族]]の集落から発展した。[[中世]]には[[キエフ・ルーシ]]の都であったが、[[近世]]には[[コサック]]の[[キエフ連隊]]の中心となった。[[20世紀]]中に[[ウクライナ人民共和国]]、[[ウクライナ国]]と[[ウクライナ・ソビエト社会主義共和国]]の首都であり続けた。キエフ市内の人口はおよそ287万人であるが、キエフ首都圏の人口はおよそ400万人となっている。[[東ヨーロッパ]]における最古の都市で、[[キリスト教]]の[[聖地]]の一つである。市内にある[[聖ソフィア大聖堂 (キエフ)|聖ソフィア大聖堂]]と[[キエフ洞窟大修道院]]は[[世界遺産]]に登録されている。 |

[[ドニプロ川]]の中流に位置する。同国最大の[[都市]]で、政治・経済・社会・学術・交通の中心地である。[[5世紀]]後半に建設された[[ポリャーネ族 (東)|ポリャーネ族]]の集落から発展した。[[中世]]には[[キエフ・ルーシ]]の都であったが、[[近世]]には[[コサック]]の[[キエフ連隊]]の中心となった。[[20世紀]]中に[[ウクライナ人民共和国]]、[[ウクライナ国]]と[[ウクライナ・ソビエト社会主義共和国]]の首都であり続けた。キエフ市内の人口はおよそ287万人であるが、キエフ首都圏の人口はおよそ400万人となっている。[[東ヨーロッパ]]における最古の都市で、[[キリスト教]]の[[聖地]]の一つである。市内にある[[聖ソフィア大聖堂 (キエフ)|聖ソフィア大聖堂]]と[[キエフ洞窟大修道院]]は[[世界遺産]]に登録されている。 |

||

| 85行目: | 85行目: | ||

== 名称 == |

== 名称 == |

||

キエフという名称は「キーイの都市」を意味し、キエフを創建した伝説の[[公爵]][[キーイ]]の名前に由来する。キエフは他国の支配を受けた歴史があるため、文献によってその名称が異なっている。 |

キエフという名称は「キーイの都市」を意味し、キエフを創建した伝説の[[公爵]][[キーイ]]の名前に由来する。キエフは他国の支配を受けた歴史があるため、文献によってその名称が異なっている。 |

||

日本語での表記について、2019年9月に開かれた[[岡部芳彦]]を座長とする有識者会議では「首都名について、キーウ、キイフ、キエフの3例の併用を可とする」との結論が示された<ref>{{Cite journal |和書|author=岡部芳彦 |authorlink=岡部芳彦 |title=「ウクライナの地名のカタカナ表記に関する有識者会議」報告 (特集 ウクライナの環境・社会・経済・政治に関する研究) |journal=神戸学院経済学論集 |volume=51 |issue=3 |publisher=[[神戸学院大学]] |date=2019-12 |pages=133-143 |naid=40022194388 |ref= }}</ref>。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

2022年2月18日 (金) 07:35時点における版

| キエフ Київ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 愛称 : 「ルーシの町々の母」[注 1];「第二のエルサレム」[注 2] | |||||

| 位置 | |||||

| |||||

| 位置 | |||||

| |||||

| 座標 : 北緯50度27分0秒 東経30度30分0秒 / 北緯50.45000度 東経30.50000度 | |||||

| 歴史 | |||||

| 建設 | 482年[1] | ||||

| 行政 | |||||

| 国 | |||||

| 特別市 | キエフ | ||||

| 市長 | ビタリ・クリチコ | ||||

| 地理 | |||||

| 面積 | |||||

| 特別市域 | 827 km2 | ||||

| 標高 | 179 m (587 ft) | ||||

| 人口 | |||||

| 人口 | (2014年現在) | ||||

| 特別市域 | 2,950,800人 | ||||

| 人口密度 | 3,568人/km2 | ||||

| その他 | |||||

| 等時帯 | 東ヨーロッパ時間 (UTC+2) | ||||

| 夏時間 | 東ヨーロッパ夏時間 (UTC+3) | ||||

| 郵便番号 | 01000—06999 | ||||

| 市外局番 | +380-44 | ||||

| ナンバープレート | АА | ||||

| 公式ウェブサイト : https://kyivcity.gov.ua/ | |||||

この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。 |

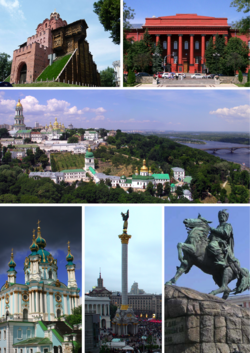

キエフ(ウクライナ語: Київ[注 3]、キーウとも)はウクライナの首都。他の州とともにウクライナを構成する特別市である。

ドニプロ川の中流に位置する。同国最大の都市で、政治・経済・社会・学術・交通の中心地である。5世紀後半に建設されたポリャーネ族の集落から発展した。中世にはキエフ・ルーシの都であったが、近世にはコサックのキエフ連隊の中心となった。20世紀中にウクライナ人民共和国、ウクライナ国とウクライナ・ソビエト社会主義共和国の首都であり続けた。キエフ市内の人口はおよそ287万人であるが、キエフ首都圏の人口はおよそ400万人となっている。東ヨーロッパにおける最古の都市で、キリスト教の聖地の一つである。市内にある聖ソフィア大聖堂とキエフ洞窟大修道院は世界遺産に登録されている。

名称

キエフという名称は「キーイの都市」を意味し、キエフを創建した伝説の公爵キーイの名前に由来する。キエフは他国の支配を受けた歴史があるため、文献によってその名称が異なっている。

日本語での表記について、2019年9月に開かれた岡部芳彦を座長とする有識者会議では「首都名について、キーウ、キイフ、キエフの3例の併用を可とする」との結論が示された[2]。

概要

東ヨーロッパ有数の大都市である。週末になると、歩行者天国になる市の中心部を通るフレシチャーティク通りや、2001年の独立10周年を記念して整備され、地下ショッピングセンターなどを備えた独立広場(マイダン・ネザレージュノスチ)などで人々が賑わっている。

市内にはキエフ大公国時代の建築物が多数残されているが、戦火や共産党政権などによって破壊されたものも少なくない。その上で、黄金の門のように復元されたものも少なくない。ウクライナは両大戦において主戦場となったためそれにまつわる多くの記念碑が建てられているが、キエフ市内及び郊外にも数多くの記念碑が見られる。それ以外には、現在のキエフに戦火の傷跡を見つけることは難しい。

町は年々発展しており、他の主要都市などと比べても外観・内容ともに豊かである。

地理

キエフの旧市街は、ドニプロ川を見下ろす小高い丘の上にある。

市はドニプロ川を挟んで広がっているが、その内丘陵地帯の西岸側が古い建物の残る従来の市街地で、それに対し低地である東岸側は、高層建築物の目立つ新市街となっている。川の中州にはかつてドイツ軍に破壊された村の跡にヒドロパールクがつくられている。

1986年4月26日、キエフの北130kmにあるチェルノブイリ原子力発電所で原子力事故が発生した(チェルノブイリ原子力発電所事故)。直後にソビエト連邦上層部によって全住民350万人の疎開が検討されたが、風向きの関係で健康への影響は無いと判断され、疎開は中止された。現在はキエフを起点としたチェルノブイリの観光ツアーが存在し、事故を起こした4号炉を間近に見ることも可能である。

気候

大陸性気候であり、ケッペンの気候区分では湿潤大陸性気候 (Dfb) に属する。最も暑い7月の平均気温は20.5°Cで、30°Cを超えることも少なくない。最も寒い1月の平均気温は−3.5°Cで急速に平年値は上昇したものの、近年は寒冬になることも多く、時に零下20度を下回ることも珍しくない。過去最高気温は1936年7月31日観測された39.4 °C、過去最低気温は1929年2月7日と9日に観測された−32.2 °Cである。年間降雪量は355cmと欧州の大都市の中ではかなり多い方である。

| キエフの気候 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

| 最高気温記録 °C (°F) | 11.1 (52) |

17.3 (63.1) |

22.4 (72.3) |

30.2 (86.4) |

33.6 (92.5) |

35.0 (95) |

39.4 (102.9) |

39.9 (103.8) |

33.8 (92.8) |

27.9 (82.2) |

23.2 (73.8) |

14.7 (58.5) |

39.9 (103.8) |

| 平均最高気温 °C (°F) | −0.9 (30.4) |

0.0 (32) |

5.6 (42.1) |

14.0 (57.2) |

20.7 (69.3) |

23.5 (74.3) |

25.6 (78.1) |

24.9 (76.8) |

19.0 (66.2) |

12.5 (54.5) |

4.9 (40.8) |

0.0 (32) |

12.5 (54.5) |

| 日平均気温 °C (°F) | −3.5 (25.7) |

−3 (27) |

1.8 (35.2) |

9.3 (48.7) |

15.5 (59.9) |

18.5 (65.3) |

20.5 (68.9) |

19.7 (67.5) |

14.2 (57.6) |

8.4 (47.1) |

1.9 (35.4) |

−2.3 (27.9) |

8.4 (47.1) |

| 平均最低気温 °C (°F) | −5.8 (21.6) |

−5.7 (21.7) |

−1.4 (29.5) |

5.1 (41.2) |

10.8 (51.4) |

14.2 (57.6) |

16.1 (61) |

15.2 (59.4) |

10.2 (50.4) |

4.9 (40.8) |

0.0 (32) |

−4.6 (23.7) |

4.9 (40.8) |

| 最低気温記録 °C (°F) | −31.1 (−24) |

−32.2 (−26) |

−24.9 (−12.8) |

−10.4 (13.3) |

−2.4 (27.7) |

2.4 (36.3) |

5.8 (42.4) |

3.3 (37.9) |

−2.9 (26.8) |

−17.8 (0) |

−21.9 (−7.4) |

−30.0 (−22) |

−32.2 (−26) |

| 降水量 mm (inch) | 36 (1.42) |

39 (1.54) |

36 (1.42) |

46 (1.81) |

57 (2.24) |

82 (3.23) |

72 (2.83) |

61 (2.4) |

58 (2.28) |

40 (1.57) |

48 (1.89) |

44 (1.73) |

619 (24.37) |

| 平均降水日数 | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 138 |

| % 湿度 | 83 | 80 | 74 | 64 | 62 | 67 | 68 | 67 | 74 | 77 | 85 | 86 | 74 |

| 平均月間日照時間 | 31.0 | 56.5 | 124.0 | 180.0 | 279.0 | 270.0 | 310.0 | 248.0 | 210.0 | 155.0 | 60.0 | 31.0 | 1,954.5 |

| 出典1:Pogoda.ru.net[3] | |||||||||||||

| 出典2:BBC weather (sun values).[4] | |||||||||||||

歴史

中世前期

ウクライナの最古記録『ルーシ年代記』の伝説によれば、キエフはポリャーネ族の公爵キーイ、ならびに彼の兄弟シュテーク(シチェク)、ホリーウ(ホリフ)とリービジによって創建されたという[5]。しかし、年代記には創建の年代は記載されていない。考古学の資料によると、キエフは5世紀末から6世紀初頭に形成した集落として発展してきたという[5]。当時の集落の中心地はドニプロ川の右岸に位置する城山にあったとされる[5]。6世紀から7世紀にかけて集落は城山から周りの丘陵への拡大したのである[5]。キエフはドニプロ川の貿易ルート、森林と草原が接する地帯、そして多民族が交わる境界地に位置していたため、ドニプロ川の中流における政治・経済・文化的拠点として成長した[5]。6世紀のゴート人の歴史家ヨルダネスは、「ドニプロ川の町」という意味のダナピルスタディル (Danapirstadir) という名で記録している。

8世紀末にキエフは、「ルーシの地」と呼ばれる南方の東スラヴ人の共同体の中核的都市であった[5]。882年に北欧のヴァリャーグ(ヴァイキング)がその都市を征服すると、キエフは「ルーシ」という国家の首都、いわゆる「ルーシの都市の母」[注 4]となった[5]。8世紀から9世紀にかけてキエフでは、古キエフ山にある山の手(古キエフ)と山麓にある下町(ポジール)というの2つの区域が形成された。前者では貴族と聖職者、後者では庶民が暮らしていた[5]。当時のキエフは、東ローマ帝国、北欧、西欧、イスラム系諸国と貿易をし、国際都市として発展した。10世紀前半にキエフでは初めてのキリスト教の聖堂が建立された[5]。

ヴォロディーミル聖公の代(980年–1015年)には、キエフの山の手の範囲が拡大され、防衛が強化された。研究史では改善された山の手は「ヴォロディーミルの町」と呼ぶ[5][6]。山の手は高い土塁によって囲まれて、土塁には3つの大門が設けられた。正門であるソフィア門は町の南方に置かれた[6]。988年にルーシがキリスト教を国教にすると、キエフはコンスタンディヌーポリ総主教庁のキエフ府主教区の中心となった。キエフの最大の教会は、「像の市」と呼ばれる市場と大公の宮殿の隣に建立された什一聖堂であった[6]。ヴォロディーミル聖公の子息、ヤロスラーウ賢公(1019年–1054年)は、さらに山の手をおよそ80ヘクタールまで拡大させ、いわゆる「ヤロスラーウの町」を建設した[6]。本城を囲む土の城壁の長さは3.5キロメートまで達した[6]。これによってキエフは東欧の最大の都市となった[6]。ヤロスラーウ賢公はキエフの正門を黄金の門に改め、キエフ府主教の座として聖ソフィア大聖堂を建立した。ヤロスラーウ賢公の子孫イジャスラーウ (1054年–1068年, 1069年–1073年)とスヴャトポールク (1093年–1113年)は新たな「イジャスラーウ・スヴャトポールクの町」を建設した。この町における中心的な建造物になったのは聖ミハイール黄金ドーム大聖堂であった[6]。

キエフの最大の地区は下町ポジールであった。12世紀から13世紀前半にかけてポジールの面積は約200ヘクタールに及んでおり、土塁と柵によって囲まれていた[6]。ポジールの中欧にはキエフ最大の市場「市の場」(トルホーヴィシュチェ)が位置しており、その周りにプィロホーシュチャ聖堂、ボリス・フリブ聖堂、ミハイール聖堂などが並んでいた[6]。古キエフの西部ではコープィル隅という地区があり、スヴャトスラーウ2世の代(1073年-1076年)にはそこで聖シメオン修道院が建立された[6]。キエフ郊外ではキリーロ修道院、クローウ修道院、洞窟修道院(1598年以降はキエフ洞窟大修道院)、ヴィードゥビチ修道院などの正教会の修道院が置かれた[6]。キエフの周りにプレドスラーヴィネ村、ベレストーヴェ村、公爵と貴族の別荘、ドロホージチ谷とハンガリー谷があった[6]。

12世紀半ばにキエフは約5万人の人口、400の教会と8つの市場を有していた。キエフの総合面積はおよそ400ヘクタールであった[6]。

中世後期

12世紀後半以降、キエフはルーシの聖地の役割を保ちながら、政治的な中心として衰退した。ムスチスラーウ大公(1125年 - 1132年)の後、キエフを治める有能な統治者がなく、ルーシというキエフ大公国を構成して諸公国は独立しはじめた。1169年にウラジーミル・スーズダリ公国の公爵アンドレイは武力でキエフを占領して掠奪し、キエフ大公に即位せず帰国した。さらに、1203年にチェルニーヒウ公国の公爵リューリク2世はキエフを攻略して同様な掠奪を行った。このような事件によってキエフ大公の地位と威厳は大きく損なわれた。また、1223年にキエフの軍勢はカルカ川でモンゴル軍に敗北し、1235年にチェルニーヒウの公爵ミハイール2世はキプチャクを連れてキエフを陥落させた。1239年にハリーチ公国の公爵ダニーロはキエフを獲得し、最後のキエフ大公となった。

1240年にモンゴル帝国の軍勢は、キエフを包囲して破壊させた。決定的な打撃を受けた古キエフは全滅され、ルーシというキエフ大公国は名実と共に亡国となった。キエフの中心地は下町ポジールへ移った。

支配する勢力は、1264年までのハールィチ・ヴォルィーニ大公国から非スラヴ系国家のリトアニア大公国に移り、1569年にリトアニアが同君連合を結んでいたポーランド王国とルブリン合同を結んでポーランド・リトアニア共和国を形成すると、ウクライナ貴族はシュラフタとして共和国のうちのポーランド王国への帰属移動を求め、キエフ県としてポーランド王国に加盟した。その後、ドニプロ川の中流に興ったザポロージャ・コサックの統治地域に加わった。コサックたちはポーランド・リトアニア共和国の中央政界(セイム)との対立を深め、1648年には県全体がヘーチマン国家(コサック国家)の一部としてポーランド・リトアニア共和国からの自治権を得た。キエフはヘーチマン国家の文化的中心として再び栄え、ウクライナ・バロック文化が養われた。

近世・近代

1654年、ヘーチマン国家はモスクワ大公国・ロシア帝国に対する政治的な闘争に敗れ、その宗主権下に入ることとなった。1667年、ウクライナ・コサックを巡るポーランドとロシアの戦争が講和を迎え、キエフを含むヘーチマン国家は正式にロシア帝国の版図と定められた。

その後、キエフは徐々にロシアの一地方に地位を落としていったが、それでもやはりウクライナ文化や政治運動の中心地のひとつとしての機能を担っていた。そのため、モスクワ政府はキエフを強力な監視下に置くようになり、時期により差異はあるとはいえ、ウクライナの文化的あるいは政治的運動は「マゼッパ主義」や「裏切り独立主義」などと呼ばれ弾圧を加えられた。

現代

1917年のロシア革命後の同年秋、キエフのウクライナ中央ラーダがウクライナ人民共和国の事実上の独立宣言をするとロシアのボリシェヴィキはウクライナに侵攻を始め、ウクライナ・ソビエト戦争が開始された。共和国の首都となったキエフは赤軍による攻撃を受けた。1918年1月29日、ウクライナ人民共和国軍はキエフ郊外のクルトィ駅の戦いで赤軍に敗れ、ウクライナ勢力の劣勢が決定的になった。その後、1918年2月8日にロシアの占領軍によってキエフの住民の虐殺が行われた。

この戦闘で、ウクライナの古都キエフはウクライナ民族主義の拠点となった。一方、赤軍に協力するウクライナ人民共和国(ウクライナ・ソビエト共和国)の首府は、ロシア人やユダヤ人の多いハルキウに置かれた。

1918年4月29日にはドイツ帝国の軍事力と農民層の支持を後ろ盾とするヘーチマンの政変がキエフ・サーカス場にて発生し、キエフを首都とするウクライナ国が建設された。だが、12月にはドイツ軍の撤退により同国はディレクトーリヤに倒され、ディレクトーリヤはウクライナ人民共和国を再建した。

1918年にウクライナからの要請によって始められたポーランド・ソビエト戦争でも、キエフは主戦場の一つとなった。1920年には、ポーランド軍と合同したディレクトーリヤ軍によるキエフ攻勢が実行され一時はキエフを奪還したが、最終的には赤軍に敗れた。

結局、ウクライナの独立各派は相互の協力に失敗し、またイギリスやフランス、そしてポーランドなどのような外国勢力も非協力的であったことからソビエト政府に対して敗北を喫し、ウクライナの独立は潰えた。それに伴い、ソ連時代初期のウクライナ社会主義ソビエト共和国の首都は民族主義熱の高かったキエフを避け、1934年6月24日にキエフに戻るまでハリコフに置かれた[7]。1937年、国号は「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」に改称されたが、キエフはその首都であり続けた。

第二次世界大戦中の1941年9月19日、侵攻して来たナチス・ドイツ軍がバルバロッサ作戦の一環としてキエフを占領した。同年の9月29日と30日に、キエフ近郊のバビ・ヤールで、ナチス親衛隊の特別殺戮部隊が、33771人のユダヤ人を虐殺した。 キエフ市は1943年11月6日に赤軍によって奪還されるまでドイツの占領下にあった。市街や郊外はドイツ軍による激しい破壊を受けたが、戦後復興に力が入れられ、比較的早い時期に復興を果たした。1941年の激しい戦いを記念し、キエフは戦後「英雄都市」の称号を贈られた。

現在

1991年にウクライナが独立してソ連が崩壊すると、キエフは新たな独立ウクライナの首都となった。

言語

独立後は、それまでのロシア語優遇政策が改められ、市内の表記も広告等ふくめ全てウクライナ語に制限されるようになった。テレビ放送は放送法により、外国語の放映に関してはウクライナ語字幕をかぶせなければならなくなった。そのためロシアで製作されたロシア語番組はウクライナ語字幕つきロシア語放送となっている。 地下鉄もウクライナ語のみのアナウンスとなっている。

ただ、母語調査ではロシア語ではなくウクライナ語が7割と大半を占めているものの、キエフ市民の間では日常的な会話には公用語ではないロシア語が主に用いられている。2003年の調査によると、日常生活でロシア語を主に使う人が52%、ロシア語とウクライナ語の両方が32%、主にウクライナ語が14%、大半がウクライナ語は4.3%に過ぎなず、ウクライナ語のみで生活している人はむしろ圧倒的に少数派である[8]。そのため、街中で見られる表記はウクライナ語であるものの、聞こえる言語はむしろロシア語の方が多くなっている。

行政区分

| 区 | 面積(km2) | 人口(人) |

|---|---|---|

| ドニプロ川の右岸(西部): | ||

| ホロシーイウ区 Голосіївський район | 156 | 232.800 |

| オボローニ区 Оболонський район | 110 | 314.900 |

| ペチェールシク区 Печерський район | 27 | 139.800 |

| ポジル区 Подільський район | 34 | 190.300 |

| スヴァトシネ区 Святошинський район | 101 | 334.300 |

| ソロミャンカ区 Солом'янський район | 40 | 342.500 |

| シェウチェーンコ区 Шевченківський район | 25 | 231.100 |

| ドニプロ川の左岸(東部): | ||

| ダルニツヤ区 Дарницький район | 134 | 312.000 |

| デスナ区 Деснянський район | 148 | 356.700 |

| ドニプロ区 Дніпровський район | 67 | 345.800 |

人口

2001年ウクライナ国勢調査によるデータ。

交通

市内交通

公共機関としては、まず地下鉄が、3路線が走っている。これらは現在も建設中であり、今後路線数と総延長共に伸びる予定である。旧市街と新市街にはそれぞれキエフ市電が、また旧市街と南西の郊外を結ぶキエフ・ライトレールも運行されている。この他、トロリーバスと路線バスが走っている。公共交通機関は充実しており、また料金も乗車1回に付き一律4フリヴニャという低価格に抑えられている。また、旧市街の低地から高台を結ぶキエフ・ケーブルカーも運行されている。

これらに加え、半公共交通機関といえる営業免許制のマルシュルートカ(ワゴン車・マイクロバス等を利用した個人経営のバス・乗り合いタクシー)が無数に運行されている。これは、料金は乗車距離に応じた運賃制度で公共交通機関よりかなり割高であるとは言え、低速の路線バスなどに比べ所要時間や運用本数・路線数で大きなメリットがあり、やはり市民にとっては欠かせない交通手段である。

地下鉄車両や路面電車、バスやトロリーバスには、ソ連時代に製造されたソ連製やチェコスロヴァキア製、ハンガリー製の車両の他、新型のウクライナ製やドイツ製のものも多く見られる。

鉄道

郊外に向かって運行される交通機関には、キエフ旅客駅などから発着するウクライナ鉄道がある。鉄道には近距離の「エレクトルィーチュカ」と長距離の「ポーイズド」があり、夜行列車や国際列車も運行されている。この他、鉄道のない地域を補うための長距離バスが地下鉄スヴャトーシン駅前ターミナルなどから発着している。

水運

キエフはドニエプル川の水運で発展した街と言っても過言ではなく、川岸の船着場、キエフ河川港は鉄道や道路が整備される以前はキエフの玄関口であった。現在では水上交通の重要性は低下したものの、貨物船の航行は行われており、観光用の遊覧船も発着する。

空港

ボルィースピリ国際空港は、街の東28kmに位置する。東隣のボルィースピリ市に所在するが、通常「キエフ空港」と呼ばれる。主に国際線が乗り入れる国際空港である。長らく鉄道や地下鉄のアクセスがなく、バスやタクシーが必要になるなどキエフ市内からのアクセスは不便であったが、近年はキエフ旅客駅から定期的にシャトルバスが運行されて利便性が向上した。所要時間は1時間ほど。また2018年11月にキエフ旅客駅との間を結ぶ空港連絡鉄道が開業した。こちらの所要時間は40分ほどで、深夜帯も運行されている。

市内にあるキエフ・ジュリャーヌィ国際空港は、かつてはウクライナの空の玄関口として機能した空港であるが、現在では主に国内線と近距離の国際線が乗り入れている。この他、個人の所有するビジネスジェットなども数多くこの空港を利用している。これについては、空港の私物化との批判がある。この他、空港にはウクライナ空軍の使用機等を展示する国立航空博物館も併設されている。この空港は、市内にあり利用の便は非常によいが、安全面と土地の問題から本格的な国際空港への拡張は困難である。

スヴャトーシン地区に所在するキエフ・スヴャトーシノ空港は、ウクライナの航空産業初期から存在する空港であるが規模が小さく、また町に隣接しているため拡張できない。現在では、O・K・アントーノウ記念航空科学技術複合体やアヴィアーント・キエフ航空機工場の使用する小規模な飛行場となっている。

キエフ市外に隣接するキエフ・チャイカ空港は、民間のスポーツ用の小規模な空港である。

ホストーメリ空港もキエフ市に所在する空港ではなく、隣のホストーメリ市に所在する。小規模な空港で、別名アントーノフ空港と呼ばれるとおり、アントーノフの機体の試験に使用されている。

教育

-

キエフ大学

(科学全般) -

キエフ・モヒーラ・アカデミー国立大学

(人文科学・社会科学) -

キエフ工科大学

(自然科学・技術) -

キエフ教育大学

(教育学・人文科学)

- キエフ言語大学(言語学・人文科学)

- キエフ経済運営大学(政治学・経済学)

- キエフ国立貿易経済大学

- キエフ美術大学

- キエフ劇場・映画・テラビ大学

キエフの風景

建物

キエフの聖ソフィア大聖堂は、キリスト教を広めようとする東ローマ帝国の協力の下、ビザンティン様式の華麗な教会を模して、1037年に建てられた。コンスタンティノープルにあるハギア・ソフィア大聖堂と同じように、「聖なる知恵」に捧げたものであったが、建物の姿形は全く異なるものである。四角い建物の上に一つの半球状のドームがあるコンスタンティノープルの大聖堂に対して、キエフのハギア・ソフィアは、円柱状の建物の上に13のハート状のドームがある。この教会は過去に幾度か損傷を受け、最近の修復作業により装飾しなおされている。

-

外務省 -

キエフ芸術学校 -

聖母マリア教会 -

キエフ大公オーリハ像

スポーツ

- 五輪スダジウム:ウクライナ最大の陸上競技場。

- キエフ・スポーツ宮殿

- FCディナモ・キエフ:キエフを本拠地とするサッカークラブ。

- FCアルセナル・キエフ:キエフを本拠地とするサッカークラブ。

出身の人物

-

ミコーラ・プィモネーンコ

ウクライナの画家 -

M・A・ヴォローシン

ロシアの詩人 -

ゴルダ・メイア

イスラエルの政治家 -

イーゴリ・シコールスキイ

アメリカの発明家 -

レインゴリト・グリエール

ウクライナの作曲家 -

カジミール・マレーヴィチ

ウクライナの画家 -

セルジュ・リファール

フランスのバレエダンサー -

ヴァレリー・ロバノフスキー

ウクライナのサッカー監督 -

ミラ・ジョヴォヴィッチ

アメリカの女優

姉妹都市

京都市(日本)

京都市(日本) キシナウ(モルドバ)

キシナウ(モルドバ) トビリシ(ジョージア)

トビリシ(ジョージア) ベオグラード(セルビア)

ベオグラード(セルビア) アンカラ(トルコ)

アンカラ(トルコ) アテネ(ギリシア)

アテネ(ギリシア) ブダペスト(ハンガリー)

ブダペスト(ハンガリー) シカゴ(米国)

シカゴ(米国) エディンバラ(スコットランド)

エディンバラ(スコットランド) ミュンヘン(ドイツ)

ミュンヘン(ドイツ) パリ(フランス)

パリ(フランス) トゥールーズ(フランス)

トゥールーズ(フランス) ワルシャワ(ポーランド)

ワルシャワ(ポーランド) ウィーン(オーストリア)

ウィーン(オーストリア) ローマ(イタリア)

ローマ(イタリア) トロント(カナダ)

トロント(カナダ) ストックホルム(スウェーデン)

ストックホルム(スウェーデン) ブリュッセル(ベルギー)

ブリュッセル(ベルギー) プレトリア(南アフリカ共和国)

プレトリア(南アフリカ共和国)

脚注

注釈

- ^ 『ルーシ年代記』の882年の条に、ルーシ族の公オレーグがルーシの都をキエフに定めた時、キエフを「ルーシの町々の母」と名づけた(Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — c. 17.)。

- ^ キエフは東欧のキリスト教の発祥地で、1453年のコンスタンティノープルの陥落後、エルサレムに次ぐ正教会の聖地であると主張したウクライナの聖職者の概念。1622年にキエフ、ハールィチおよび全ルーシの府主教イオウ・ボレーツィクィイによる書状、1633年に彼の後継者となったペトロー・モヒーラによる『洞窟大修道院のアテナイオス』、またキエフ・モヒラ・アカデミーの校長およびロシア正教会会議の会長を務めたフェオファン・プロコポーヴィチをマサーパ時代の聖職者・文人の著作などにおいてにしばしば見られる(Рибалка І. К. Історія України (частина перша) — К.,1994 — 7. Культура в Україні у XVIII ст. )。

- ^ ウクライナ語: [ˈkɪjiu̯] (

音声ファイル)

音声ファイル)

- ^ 「都市の母」とは、スラヴ語の翻訳借用で、ギリシア語のメトロポリス(「メトロ」(母)・「ポリス(都市)」)に由来する。

出典

- ^ kyivpost.com/ Kyiv’s 1,530th birthday marked with fun, protes (May 31, 2012)

- ^ 岡部芳彦「「ウクライナの地名のカタカナ表記に関する有識者会議」報告 (特集 ウクライナの環境・社会・経済・政治に関する研究)」『神戸学院経済学論集』第51巻第3号、神戸学院大学、2019年12月、133-143頁、NAID 40022194388。

- ^ “Pogoda.ru.net” (Russian). 2012年7月3日閲覧。

- ^ BBC Weather: Kiev, BBC. Retrieved 3 July 2012.

- ^ a b c d e f g h i j Толочко 2007:201.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Толочко 2007:202 .

- ^ 中井 1998:040.

- ^ Welcome to Ukraine (2014年2月3日). “What language is spoken in Ukraine?” 2016年5月6日閲覧。

- ^ ウクライナ国立統計委員会 (2001年12月5日). “2001年ウクライナ国勢調査。ウクライナの総人口” (ウクライナ語). 2011年12月14日閲覧。

- ^ ウクライナ国立統計委員会 (2001年12月5日). “2001年ウクライナ国勢調査。ウクライナの都市人口・農村人口” (ウクライナ語). 2011年12月14日閲覧。

- ^ ウクライナ国立統計委員会 (2001年12月5日). “2001年ウクライナ国勢調査。ウクライナの性別人口” (ウクライナ語). 2011年12月14日閲覧。

- ^ ウクライナ国立統計委員会 (2001年12月5日). “2001年ウクライナ国勢調査。地域別民族構成” (ウクライナ語). 2011年12月14日閲覧。

関連項目

参考文献

- (日本語) 伊東孝之, 井内敏夫, 中井和夫編 『ポーランド・ウクライナ・バルト史』 (世界各国史; 20)-東京: 山川出版社, 1998年. ISBN 9784634415003

- (日本語) 黒川祐次著 『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』 (中公新書; 1655)-東京 : 中央公論新社, 2002年. ISBN 4121016556

- (ウクライナ語) Історія міст і сіл Української РСР: Київ. — Київ: УРЕ АН УРСР, 1968.

- (ウクライナ語) Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Верменич Я. В. Київ // Енциклопедія історії України. — Київ : Наукова думка, 2007. — Т. 4. — С. 201–218.

外部リンク

- 公式

- キエフ市公式サイト(ウクライナ語)

- 旅行

- キエフ市観光情報 (英語)

- オールドキエフ

- キエフ(1977)[リンク切れ] (ロシア語)

- お互いを知りましょう。ロシア語のテレコース。レッスン26.キエフでの会議(1980) (ロシア語)